Памятник А. В. Суворову (1801 г.). 100 великих памятников

Памятник А. В. Суворову

(1801 г.)

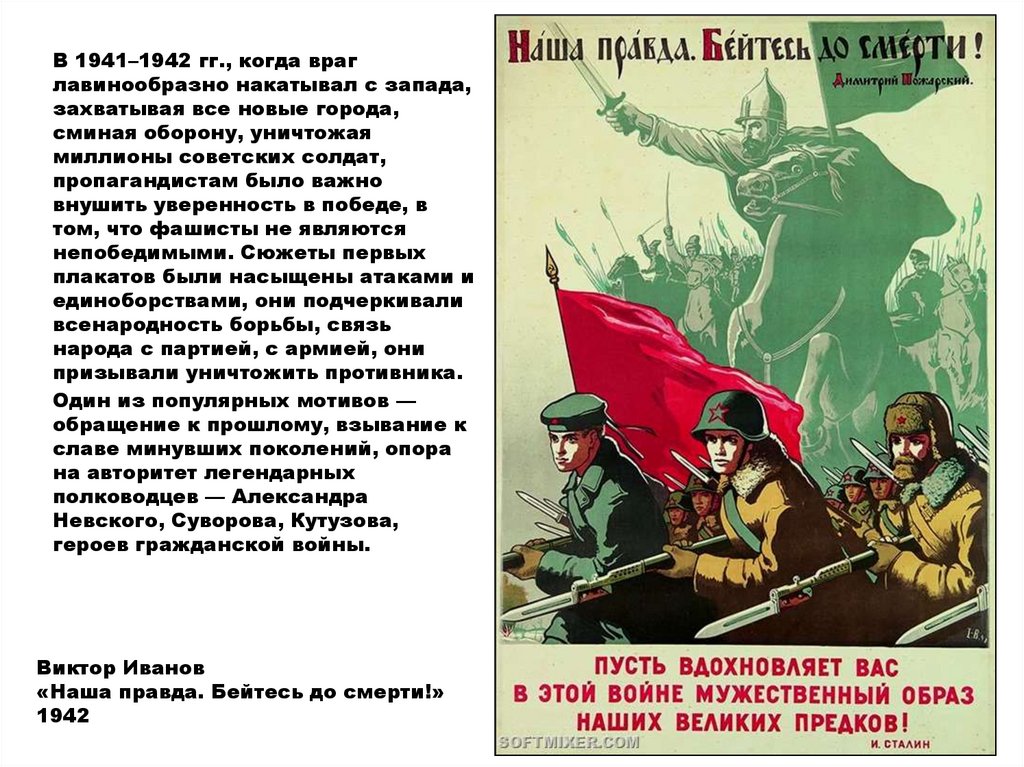

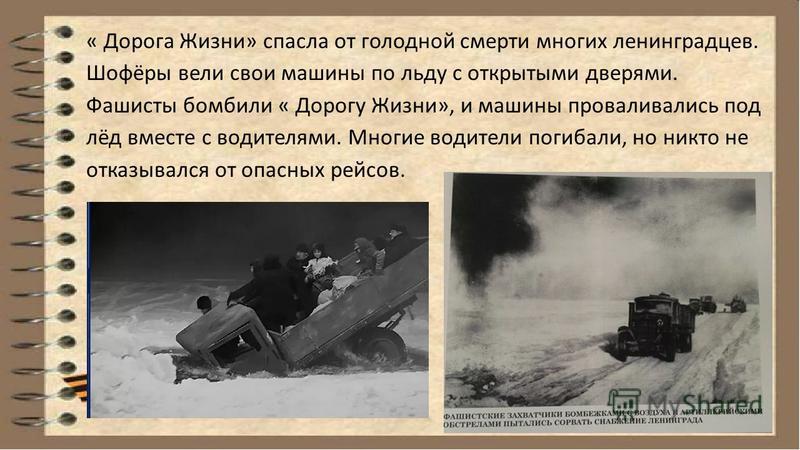

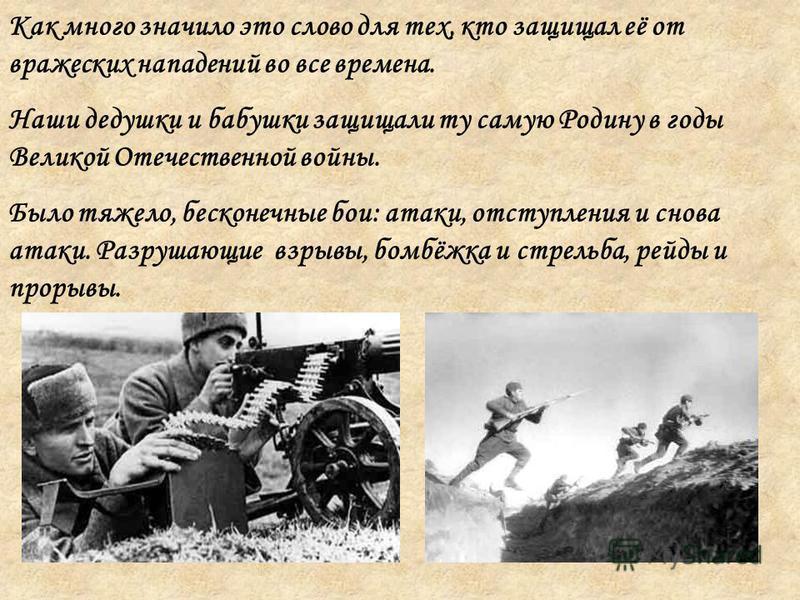

В дни Великой Отечественной войны, чтобы уберечь от вражеских бомб и снарядов скульптурные памятники Ленинграда, большинство из них было снято с пьедесталов и зарыто в землю или укрыто мешками с песком и специальной обшивкой из досок. Но три памятника в городе намеренно были оставлены открытыми: М. И. Кутузову, М. Б. Барклаю де Толли и А. В. Суворову. Мимо них проходили войска. Приближаясь к памятнику, бойцы замедляли шаг, отдавали честь и, как бы осененные немеркнущей славой своих предков, шли дальше — на фронт.

Памятник Суворову был открыт 5 мая 1801 года, через год после смерти великого полководца. Автор памятника — Михаил Иванович Козловский, крупнейший русский скульптор, профессор Академии художеств.

Козловский родился 26 октября 1753 года в семье военного музыканта, который служил в унтер-офицерских чинах в Балтийском галерном флоте и жил с семьей на морской окраине Петербурга, в Адмиралтейской галерной гавани. Здесь прошли детские годы будущего скульптора.

Здесь прошли детские годы будущего скульптора.

По прошению, поданному 1 июля 1764 года, одиннадцатилетний Михаил, обученный российской грамоте и арифметике, был принят в число воспитанников Академии художеств и навсегда расстался с родительским домом. Годы его учения совпали с периодом становления и постепенного созревания классицизма в европейской скульптуре, архитектуре и живописи.

Окончив Академию в 1773 году с большой золотой медалью, Козловский в течение четырех лет (1774–1778) жил в Риме в качестве академического пенсионера.

По окончании пенсионерского срока в Риме Козловский провел один год во Франции. В феврале 1780 года Марсельская академия искусств присудила ему звание академика. В том же году он вернулся на родину и сразу занял заметное место в петербургской художественной среде. Козловский тесно сблизился с передовой дворянской интеллигенцией.

Первые произведения Козловского составляют особый, своеобразно замкнутый цикл, пронизанный пафосом высокой гражданственности. Главной темой его скульптуры и графики в этот период становится тема гражданской доблести, а центральным героем — гражданин, жертвующий собой во имя отечества и общественного блага. В самом начале 18-х годов Козловский был привлечен к участию в скульптурном оформлении Мраморного дворца. Для этого здания он выполнил два барельефа, которые поныне украшают одну из стен мраморного зала: «Прощание Регула с гражданами Рима» и «Камилл избавляет Рим от галлов».

Главной темой его скульптуры и графики в этот период становится тема гражданской доблести, а центральным героем — гражданин, жертвующий собой во имя отечества и общественного блага. В самом начале 18-х годов Козловский был привлечен к участию в скульптурном оформлении Мраморного дворца. Для этого здания он выполнил два барельефа, которые поныне украшают одну из стен мраморного зала: «Прощание Регула с гражданами Рима» и «Камилл избавляет Рим от галлов».

В 1784–1785 годах Козловский выполнил большую мраморную статую, изображающую Екатерину II в образе Минервы, богини мудрости. Эта работа принесла скульптору широкую известность и признание со стороны современников.

Статуя Козловского воплощает представления просветителей об идеальном монархе — защитнике отечества и мудром законодателе.

На тех же идейных основах возник замысел портрета Екатерины-законодательницы, написанного Д. Г. Левицким в 1783 году и воспетого Державиным в оде «Видение Мурзы». Аллегорический смысл имеет и другая статуя Козловского — «Бдение Александра Македонского».

В конце 80-х годов Козловский был уже широко признанным, прославленным мастером. Но, закончив очередные заказы, скульптор в начале 1788 года принял решение вновь начать учиться и ехать за границу «для вящего приобретения познаний в своем художестве», как отмечено в протоколе академического совета.

В 1790 году Козловский вернулся на родину. Внутренний духовный опыт, приобретенный в революционной Франции, помог скульптору по-новому взглянуть на окружающую его русскую жизнь, яснее разглядеть ее трагические противоречия, увидеть те ее стороны, которые раньше ускользали от его восприятия.

В 1792 году, одновременно с трагическими рисунками на темы об Ипполите и Тезее, Козловский создал одну из своих самых прекрасных идиллических скульптур — статую «Спящий Амур».

Цикл идиллических образов Козловского завершает небольшая мраморная статуя Психеи (1801), которую все исследователи упоминают в ряду его самых прекрасных созданий.

Идиллия, однако, не стала основным жанром скульптуры Козловского. Ведущие темы его искусства не отрывались от реальных проблем и трагических конфликтов окружающей действительности. Одновременно с произведениями идиллического цикла он создавал рельефы, статуи и скульптурные группы, посвященные темам борьбы и героическим образам, взятым из античной мифологии или отечественной истории, в них нередко находили иносказательное выражение идеи и события живой современности. Именно к этому новому героическому циклу принадлежат лучшие достижения искусства Козловского.

Ведущие темы его искусства не отрывались от реальных проблем и трагических конфликтов окружающей действительности. Одновременно с произведениями идиллического цикла он создавал рельефы, статуи и скульптурные группы, посвященные темам борьбы и героическим образам, взятым из античной мифологии или отечественной истории, в них нередко находили иносказательное выражение идеи и события живой современности. Именно к этому новому героическому циклу принадлежат лучшие достижения искусства Козловского.

С 1796 года Козловский начал работу над обширной серией скульптурных эскизов на темы Троянской войны, а также подвигов Геракла и Тезея. По стилю и эмоциональному содержанию эскизы перекликаются с «Поликратом», но также и с рисунками начала 90-х годов.

Поиски монументальности, характеризующие весь «Троянский» цикл, составляют существенно новую черту в развитии творчества Козловского. Широкое и смелое обобщение форм не идет, конечно, в ущерб реалистической ясности и живой выразительности образов. Но в сравнении с «Поликратом» и идиллической декоративной скульптурой эскизы, созданные в середине 90-х годов, выглядят более строгими и внутренне цельными, более сдержанными в выражении чувства. От них открывается прямой путь к монументальной пластике «Суворова» (1800–1801) и «Самсона» (1802). Козловский внезапно умер в расцвете сил и таланта 18 сентября 1802 года.

Но в сравнении с «Поликратом» и идиллической декоративной скульптурой эскизы, созданные в середине 90-х годов, выглядят более строгими и внутренне цельными, более сдержанными в выражении чувства. От них открывается прямой путь к монументальной пластике «Суворова» (1800–1801) и «Самсона» (1802). Козловский внезапно умер в расцвете сил и таланта 18 сентября 1802 года.

По идейной направленности поздние произведения Козловского стоят гораздо ближе к народным представлениям о герое, воплотившимся в фольклоре, нежели к нравственным идеалам Просвещения.

Работа над памятником Суворову началась ещё при жизни Александра Васильевича, в 1799 году. Только что закончились знаменитые итальянские походы, увенчав неувядаемой славой русскую армию и полководческий талант Суворова. Семидесятилетний генералиссимус поразил весь мир беспримерным в истории героическим переходом русских войск через Альпы. «Русский штык прошел через Альпы» — стали говорить с тех пор. Русские войска в 63 битвах не потерпели ни одного поражения и захватили 619 неприятельских знамен.

Великий полководец представлен в образе рыцаря. Для верного понимания статуи, созданной Козловским, необходимо не терять из вида одну существенную особенность замысла: в ту пору, когда художник приступал к своей работе, он не имел в виду ставить памятник в том смысле, какой обычно придается этому термину, — он создавал прижизненный триумфальный монумент. Тема была строго обусловлена заказом. Задача скульптора сводилась к тому, чтобы прославить Суворова как героя войны в Италии. Не своеобразие душевного облика великого полководца и не деяния его долгой и героической военной жизни, а только подвиги в период итальянской кампании могли быть отражены в статуе Козловского.

Уже с самого начала работы над статуей Козловский обратился к языку аллегории. Он желал создать не портрет, а символическое изображение, в иносказательной форме прославляющее Россию и ее великого полководца.

На круглом постаменте — легкая, стройная фигура воина в доспехах, юного, мужественного, полного силы и стремительного движения. Это римский бог войны Марс. Решителен жест правой руки, в которой он держит обнаженный меч. Плащ энергично отброшен за спину. Уверенность, непреклонность, всепобеждающая воля мастерски переданы в фигуре; красивое мужественное лицо, гордая посадка головы дополняют этот идеализированный образ «бога войны».

Это римский бог войны Марс. Решителен жест правой руки, в которой он держит обнаженный меч. Плащ энергично отброшен за спину. Уверенность, непреклонность, всепобеждающая воля мастерски переданы в фигуре; красивое мужественное лицо, гордая посадка головы дополняют этот идеализированный образ «бога войны».

Воин прикрывает щитом стоящий позади него жертвенник, на котором папская тиара, Сардинская и Неаполитанская короны. Их символический смысл — победы русского оружия, одержанные под руководством Суворова, защищавшего интересы трех аллегорически представленных в памятнике государств. Женские фигуры на боковых гранях жертвенника символизируют человеческие добродетели: веру, надежду, любовь.

Фигура воина удачно согласуется с великолепно найденными пропорциями постамента. На его лицевой стороне — гении славы и мира скрестили пальмовую и лавровую ветви над щитом с надписью; щит словно опирается на военные трофеи — знамена, пушки, ядра. Ограда вокруг памятника состоит из соединенных цепями бомб, из которых вырываются языки пламени.

Все здесь полно иносказательного смысла. И лишь надпись на постаменте «Князь Италийский, граф Суворов Рымникский» — убеждает нас, что это памятник великому русскому полководцу.

Однако мысль о портретном сходстве вовсе не была чужда скульптору. Ведь речь шла не только о прославлении побед русского оружия — речь шла о заслугах самого Суворова, и современники должны были узнавать его в статуе.

Портретное сходство отчетливо заметно в изображении, созданном Козловским. Художник передал удлиненные пропорции лица Суворова, его глубоко посаженные глаза, крупный нос и характерный разрез старческого, чуть запавшего рта. Правда, как и всегда у Козловского, сходство остается отдаленным. Образ Суворова идеализирован и героизирован. Но, жертвуя внешней портретной точностью, скульптор сумел раскрыть и выразить самые существенные черты душевного облика национального героя. Решительное и грозное движение фигуры, энергичный поворот головы, властный жест руки, заносящей шпагу, хорошо передают всепобеждающую энергию и непоколебимую волю Суворова. В патриотической статуе Козловского есть высокая внутренняя правда.

В патриотической статуе Козловского есть высокая внутренняя правда.

В работе над памятником принимал участие архитектор А. Н. Воронихин, строитель Казанского собора. Ему принадлежит проект постамента. Барельефы на постаменте исполнил скульптор Гордеев, а орнаменты для жертвенника, короны, тиару — «резного дела мастер» Дунаев. Отливка монумента производилась в литейной мастерской Академии художеств Екимовым.

Первоначально памятник стоял на Марсовом поле неподалеку от Михайловского сада. Небольшой по размеру, он терялся среди широкого пространства площади, поэтому в 1818 году по замыслу архитектора Росси его перенесли на нынешнее место.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Винченцо Беллини (1801–1835)

Винченцо Беллини

(1801–1835)

3 ноября 1801 года в Катании (Сицилии) в семье музыканта Розарио Беллини родился сын Винченцо. Ему было шесть лет, когда он сочинил свой «опус номер один». Мальчик занимался музыкой под руководством деда — Винченцо Тобиа, поскольку для серьезного

Ему было шесть лет, когда он сочинил свой «опус номер один». Мальчик занимался музыкой под руководством деда — Винченцо Тобиа, поскольку для серьезного

ПАВЕЛ I (1754–1801)

ПАВЕЛ I

(1754–1801)

Российский император (с 1796 года). Проводил централизацию во всех звеньях государственного аппарата; в армии ввел прусские порядки; ограничил дворянские привилегии. Убит заговорщиками-дворянами. Режим, установившийся в России в его царствование,

Фридрих Конрад Хорнеман (1772–1801)

Фридрих Конрад Хорнеман

(1772–1801)

Первый крупный немецкий путешественник по Африке и первый европейский исследователь Сахары. Вероятно, первым из европейцев достиг Чада. Умер от дизентерии в районе Среднего Нигера.Фридрих Конрад Хорнеман родился в Хильдесгейме в

Павел I (1796–1801)

Павел I (1796–1801)

Короткое царствование Павла Петровича отличалось тем, что он во многом стремился действовать вопреки политике своей матери. Екатерина не любила сына и даже строила планы сделать императором своего внука Александра в обход Павла.Став царём, Павел

Екатерина не любила сына и даже строила планы сделать императором своего внука Александра в обход Павла.Став царём, Павел

Александр I (1801–1825)

Александр I (1801–1825)

Неприязнь между Екатериной и Павлом заставляла Александра лавировать между бабкой и отцом, сделала его характер скрытным и лицемерным. Насильственная смерть и деда, Петра III, и отца, Павла I, также наложила отпечаток на его характер, сделав Александра в

Павел I Paul I 1796-1801

Павел I Paul I 1796-1801

Павел Петрович — сын Петра III и Екатерины II — наследник отцовского престола, однако пришел к власти только после смерти матери.Павел был резким противником екатерининских нововведений, считал, что необходимо ограничить дворянство в привилегиях, но мать

Александр I Alexander I 1801-1825

Александр I Alexander I 1801-1825

Александр I взошел на престол после убийства отца, Павла I. В первые же дни правления он вернул отмененную отцом Жалованную грамоту дворянству, приблизил ко двору опальных при Павле Петровиче государственных деятелей. Александр Павлович в начале

В первые же дни правления он вернул отмененную отцом Жалованную грамоту дворянству, приблизил ко двору опальных при Павле Петровиче государственных деятелей. Александр Павлович в начале

Новалис (Novalis) [1772–1801]

Новалис (Novalis) [1772–1801]

Генрих фон Офтердинген

(Heinrich von Ofterdingen)Роман (1802)В основу произведения положена легенда об известном миннезингере XIII в. Генрихе фон Офтердингене. Внешняя событийная канва — это лишь необходимая материальная оболочка для изображения глубинного

ЮРИЙ МАТВЕЕВИЧ ФЕЛЬТЕН (1730—1801)

ЮРИЙ МАТВЕЕВИЧ ФЕЛЬТЕН

(1730—1801)

Деятельность Фельтена пришлась на годы, когда барокко уступало место классицизму, ставшему вскоре главным направлением искусства. Наследие зодчего сфокусировало признаки архитектуры переходного времени.Георг Фридрих Фельтен, или,

АНРИ ЛАБРУСТ (1801—1875)

АНРИ ЛАБРУСТ

(1801—1875)

Анри Лабруст родился в Париже 11 мая 1801 года. Он получил образование в Академии изящных искусств, где был одним из самых способных учеников. В 23 года Анри был удостоен «Гран-при де Ром», что дало ему возможность провести пять лет в вилле Медичи в Риме. За

Он получил образование в Академии изящных искусств, где был одним из самых способных учеников. В 23 года Анри был удостоен «Гран-при де Ром», что дало ему возможность провести пять лет в вилле Медичи в Риме. За

МАРТ 1801-го

МАРТ 1801-го

Петербург тех дней похож на город, захваченный неприятелем (согласно одному из свидетелей — «вовсе не веселый город»). Погода, по общему суждению, «ужасная», да еще объявлен с 1 марта десятидневный траур по случаю кончины герцогини Брауншвейгской. Каждый

Новалис (Novalis) [1772–1801]

Новалис (Novalis) [1772–1801]

Генрих фон Офтердинген

(Heinrich von Ofterdingen)Роман (1802)В основу произведения положена легенда об известном миннезингере XIII в. Генрихе фон Офтердингене. Внешняя событийная канва — это лишь необходимая материальная оболочка для изображения глубинного

ПАВЕЛ I (1754–1801) российский император

ПАВЕЛ I (1754–1801)

российский император

В России нет значительного человека, кроме того, с кем я разговариваю, и лишь на то время, пока я с ним разговариваю.

(Приписывается.)

* * *ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Император Павел, приехав однажды в Москву, радовался, что повсюду народ бегает за

ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА —[ Мемуары ]— Группа авторов. Битва за Москву

Н. В. Попова Бывший председатель исполкома

районного Совета депутатов трудящихся,

затем секретарь РК ВКП(б) Краснопресненского района

Боевые традиции

Красная Пресня… Эти слова близки сердцу каждого советского человека. С Пресней связано много славных революционных традиций рабочего класса. Здесь в декабре 1905 года раздался гудок, возвестивший о начале вооруженного восстания московского пролетариата. Боевые дружины пресненских рабочих поднялись по призыву большевистской партии на борьбу с самодержавием.

Нельзя читать без волнения и гордости последний приказ штаба пресненских боевых дружин. В нем говорится: «…Мы начали. Мы кончаем… Кровь, насилие и смерть будут следовать по пятам нашим. Но это ничего. Будущее за рабочим классом. Поколение за поколением во всех странах на опыте Пресни будут учиться упорству…»

Но это ничего. Будущее за рабочим классом. Поколение за поколением во всех странах на опыте Пресни будут учиться упорству…»

Упорство и мужество проявили трудящиеся Красной Пресни в борьбе за победу социалистической революции в октябре 1917 года.

С упорством и беспримерным мужеством краснопресненцы вместе со всем советским народом выстояли в Великой Отечественной войне. [518] Боевым штабом, организатором и руководителем краснопресненцев в годы войны был райком ВКП(б) Красной Пресни. Здесь было сосредоточено управление противовоздушной обороной района, здесь формировались Коммунистический, истребительный батальоны и другие отряды, уходившие на фронт, сюда шли партийные и непартийные большевики, чтобы присягнуть на верность партии, готовые на подвиг во имя ее идей.

Когда враг напал на нашу Родину, половина всех коммунистов района ушла на фронт. Ушла большая часть коммунистов «Трехгорной мануфактуры», многих предприятий и учреждений района. В первый же день войны парторганизация Московского государственного университета объявила себя мобилизованной.

В первый же день войны парторганизация Московского государственного университета объявила себя мобилизованной.

3 июля 1941 года по призыву Центрального Комитета партии началась запись в народное ополчение. Во всех организациях района прошли митинги и сразу после митингов запись добровольцев. В течение трех дней была полностью сформирована Краснопресненская дивизия народного ополчения в количестве около 7 тысяч человек. Эта дивизия получила наименование 8-й дивизии народного ополчения. Оснащение для нее было изготовлено на предприятиях района. Дивизия состояла из рабочих и служащих заводов «Памяти революции 1905 года», Пресненского машиностроительного, лакокрасочного, «Пролетарский труд», «Трехгорная мануфактура», студентов, преподавателей и профессоров МГУ, юридического института, геологоразведочного института, Государственного института театрального искусства (ГИТИС), писателей и композиторов.

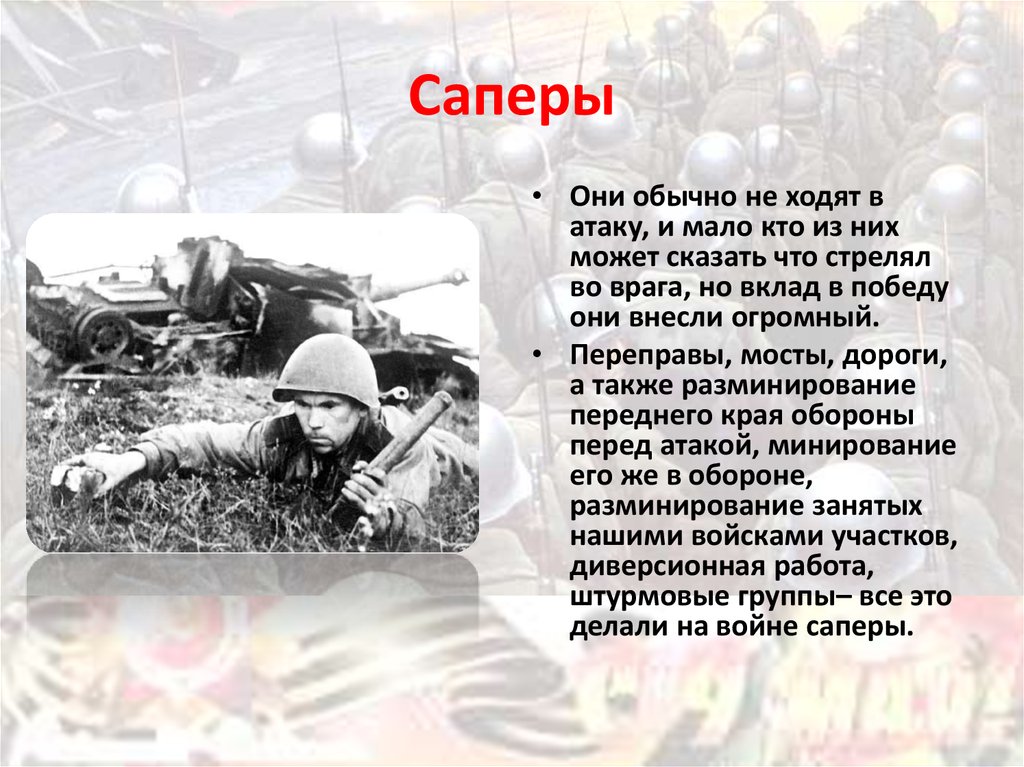

В основном подразделения дивизии комплектовались так: в связь направлялись физики, в артиллерию математики, в саперы студенты геолого-почвенного факультета МГУ и геологоразведочного института. Весь политсостав дивизии был укомплектован партийным активом Красной Пресни. Комиссаром дивизии стал доцент МГУ Л. И. Лазаренко, начальником политотдела заведующий кафедрой основ марксизма-ленинизма Московской консерватории Н. И. Соколов.

Весь политсостав дивизии был укомплектован партийным активом Красной Пресни. Комиссаром дивизии стал доцент МГУ Л. И. Лазаренко, начальником политотдела заведующий кафедрой основ марксизма-ленинизма Московской консерватории Н. И. Соколов.

Под Вязьмой дивизия вступила в бой. В течение суток она удерживала важный оборонительный рубеж на пути наступления крупных сил противника. Впоследствии многие

бойцы и командиры из состава дивизии действовали в партизанских отрядах. Бывший начальник штаба дивизии полковник Ф. П. Шмелев организовал в смоленских лесах партизанский отряд, ядро которого составили краснопресненцы.

К июлю был организован истребительный батальон. Отбор в него проходил в райкоме партии. Три четверти этого батальона составляли коммунисты и комсомольцы, среди них председатель фабкома «Трехгорки» М. Н. Меньшиков, секретарь парторганизации гаража Президиума Верховного Совета М. С. Федоров и другие. В батальон вошли 12 девушек-комсомолок. В дальнейшем наш истребительный батальон влился в 4-ю Московскую стрелковую дивизию и участвовал в тяжелых боях на Калининском фронте. Командование дивизии в письмах райкому партии сообщало о стойкости краснопресненцев. Вот некоторые выдержки из этих писем: «…Однажды на деревню, занятую немцами, двинулись подразделения, в которых были преимущественно трудящиеся Куйбышевского и Краснопресненского районов. Ураганный огонь вели гитлеровские бандиты, они упорно отстаивали каждый дом. Но тщетно. Ожесточенный бой закончился нашей победой. Сотни фашистов погибли здесь. Были захвачены немалые трофеи, и среди них 10 орудий…», «На одном из участков боя немецкий танк двигался на наших наступающих бойцов, Его надо было уничтожить. Это вызвались сделать комсомольцы Ястремский и Миронов с завода «Памяти революции 1905 года». Они сожгли танк и погибли сами…»

В дальнейшем наш истребительный батальон влился в 4-ю Московскую стрелковую дивизию и участвовал в тяжелых боях на Калининском фронте. Командование дивизии в письмах райкому партии сообщало о стойкости краснопресненцев. Вот некоторые выдержки из этих писем: «…Однажды на деревню, занятую немцами, двинулись подразделения, в которых были преимущественно трудящиеся Куйбышевского и Краснопресненского районов. Ураганный огонь вели гитлеровские бандиты, они упорно отстаивали каждый дом. Но тщетно. Ожесточенный бой закончился нашей победой. Сотни фашистов погибли здесь. Были захвачены немалые трофеи, и среди них 10 орудий…», «На одном из участков боя немецкий танк двигался на наших наступающих бойцов, Его надо было уничтожить. Это вызвались сделать комсомольцы Ястремский и Миронов с завода «Памяти революции 1905 года». Они сожгли танк и погибли сами…»

В грозные октябрьские дни, когда враг непосредственно угрожал Москве, был сформирован краснопресненский Коммунистический батальон. Он занял рубеж на окраине Москвы в районе Кунцево Крылатское. Это был действительно Коммунистический батальон и по своему составу, и по духу. В него почти целиком влилась партийная организация геологоразведочного института (МГРИ) во главе со своим секретарем И. Я. Пантелеевым и комсомольская организация, возглавляемая В. М. Григорьевым. В рядах батальона было 50 комсомолок. Командовал батальоном военком района М. Н. Кондратьев. Бойцы Коммунистического батальона показали себя достойными сынами и дочерьми Родины. Многие из них удостоены высоких правительственных наград. Орденом Красного Знамени были награждены [520] секретарь комсомольской организации МГРИ Григорьев, студентка ГИТИСа Ганиева, студенты МГРИ Баев, Пушеровская и другие.

Он занял рубеж на окраине Москвы в районе Кунцево Крылатское. Это был действительно Коммунистический батальон и по своему составу, и по духу. В него почти целиком влилась партийная организация геологоразведочного института (МГРИ) во главе со своим секретарем И. Я. Пантелеевым и комсомольская организация, возглавляемая В. М. Григорьевым. В рядах батальона было 50 комсомолок. Командовал батальоном военком района М. Н. Кондратьев. Бойцы Коммунистического батальона показали себя достойными сынами и дочерьми Родины. Многие из них удостоены высоких правительственных наград. Орденом Красного Знамени были награждены [520] секретарь комсомольской организации МГРИ Григорьев, студентка ГИТИСа Ганиева, студенты МГРИ Баев, Пушеровская и другие.

В октябре райком сформировал несколько групп для партизанских действий в тылу врага. Одна из них во главе с заведующим кафедрой юридического института коммунистом Опариным была брошена на Волоколамское шоссе для борьбы с танками врага. Выполнив поставленную задачу, группа в неравном бою понесла тяжелые потери, геройски погиб ее командир. Другие группы успешно выполняли специальные задания в тылу противника.

Другие группы успешно выполняли специальные задания в тылу противника.

В ноябре в районе был создан специальный отряд истребителей танков. Впоследствии он влился в части действующей армии.

На всех участках фронта краснопресненцы проявили мужество и героизм. Только из числа фронтовиков бывших студентов и преподавателей МГУ награждено правительством 600 человек. Присвоено звание Героя Советского Союза членам комсомольской организации университета Е. М. Рудневой, Е. Б. Пасько и другим. В борьбе за независимость Родины отдали свою жизнь работники райкома партии Д. М. Аушев, В. Т. Анашкин, Т. И. Шамшурина, секретарь райкома комсомола А. В. Плотицын. Мученическую смерть от рук фашистских палачей приняли комсомолки художественного училища Шура Грибкова и Женя Полтавская, имена которых, как и других советских патриотов, повешенных гитлеровцами в Волоколамске, стали известны всей стране…

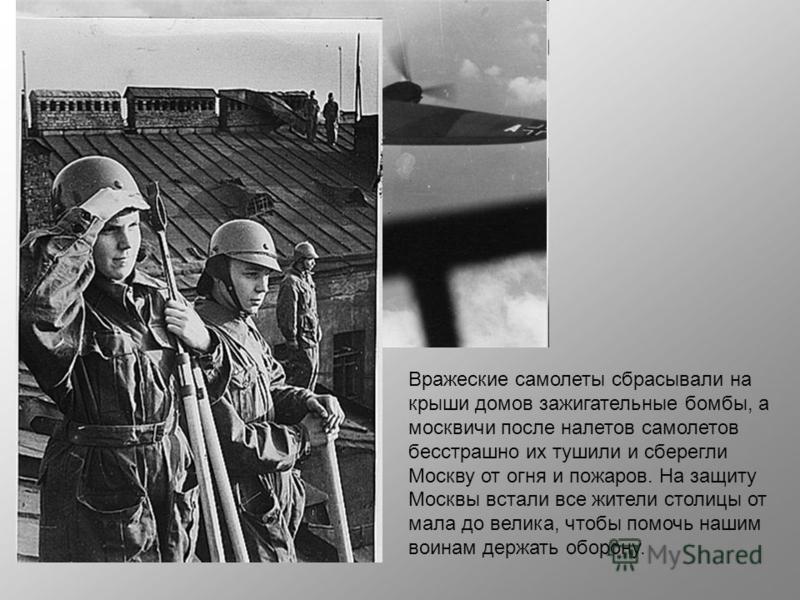

Но фронт был не только в окопах. По-фронтовому жила и Москва, затемненная светомаскировкой, отбивающая воздушные налеты фашистских стервятников. Сражающийся город днем и ночью ковал грозное оружие для борьбы с врагом, без устали возводил оборонительные сооружения, посылал все новые и новые отряды стойких бойцов-москвичей на линию огня.

Сражающийся город днем и ночью ковал грозное оружие для борьбы с врагом, без устали возводил оборонительные сооружения, посылал все новые и новые отряды стойких бойцов-москвичей на линию огня.

Враг делал ставку на то, чтобы массированными воздушными налетами дезорганизовать жизнь города, разрушить промышленность, подорвать силу духа населения. И то, что эти планы потерпели крах, что ритм промышленности Москвы, работающей на оборону, не был нарушен [521] бомбардировками и тысячи жизней были спасены, является в огромной мере результатом большой работы, проведенной Московской партийной организацией.

…Передо мной пожелтевшие страницы июльских газет 1941 года. В них говорится о первом опыте отражения вражеских воздушных атак на Москву. Газеты призывают следовать примеру Красной Пресни. В те дни район не раз подвергался ожесточенным нападениям с воздуха, но результаты бомбежек были совсем не те, на которые рассчитывал противник.

Районный комитет партии и райисполком еще до начала войны занимались укреплением противовоздушной обороны. Такая работа проводилась по всей Москве. При этом учитывался горький опыт англичан, которые понесли большие потери из-за плохой подготовки к противовоздушной обороне.

Такая работа проводилась по всей Москве. При этом учитывался горький опыт англичан, которые понесли большие потери из-за плохой подготовки к противовоздушной обороне.

Еще весной 1941 года в Москве развернулось строительство бомбоубежищ и проводились другие мероприятия ПВО.

Этой работой нам всем приходилось заниматься впервые. Задача состояла в том, чтобы максимально обезопасить население, а для этого недостаточно было соорудить только бомбоубежища ведь бомбежки могли застать людей в любом месте. Поэтому требовалось широко привлечь население к строительству укрытий полевого типа. Но прежде чем научить людей, как это делать, нам приходилось учиться самим.

Помню, как после одного из заседаний райисполкома весь его состав выехал на окраину Москвы, где мы приступили к сооружению щелей и других укрытий. Поначалу дело шло неважно, но потом мы научились эту работу выполнять быстро, с наименьшей затратой сил. Незадолго до начала войны каждый член райисполкома был закреплен за определенными домоуправлениями; собирали жителей, выходили с ними на отведенные участки и учили, как делать укрытия.

Заботились и о том, чтобы в случае опасности уберечь материальные ценности, дома, промышленные объекты. Для этого решено было создать на предприятиях и в домоуправлениях группы самозащиты; они подразделялись на звенья: охраны революционного порядка, химической обороны [522] и санитарное. Повсеместно создавались добровольные пожарные команды, шла подготовка предприятий и жилых домов к светомаскировке. Вначале многие относились к этому несерьезно: ведь войны, непосредственной опасности еще не было. Райкому, райисполкому, депутатам Совета и активу пришлось немало поработать, чтобы важность защитных мероприятий была понята всеми. В результате наш район получил высокую оценку за организацию светомаскировки.

Вскоре после начала войны англичане и американцы приезжали к нам учиться организации противовоздушной обороны. Их больше всего поразила система наших местных формирований звеньев противовоздушной обороны, широкое участие в ней всего населения. Но это было одним из закономерных проявлений силы нашего социалистического строя, связи партии с народом всего того, что помогло в кратчайший срок превратить нашу огромную страну в единый боевой лагерь.

…И вот незабываемые июньские дни 1941 года. 21 июня в Моссовете состоялось совещание: обсуждались вопросы о ходе строительства бомбоубежищ, о светомаскировке. А на следующий день в 4 часа утра раздался телефонный звонок. Меня срочно вызывали в райисполком. Затем последовало распоряжение немедленно поднять весь состав исполкома районного Совета по боевому расписанию. Думалось, что это очередное учение, но хотя день был воскресный, через час все были на своих местах, наша подготовка не прошла даром.

Когда оперативный состав собрался на командном пункте, был получен приказ: вскрыть мобилизационную документацию, развернуть формирования. А затем мы услышали сообщение о том, что враг вероломно нарушил священные границы нашей Родины.

С этого часа вся деятельность райкома партии и райисполкома стала протекать по-военному. Каждый работник помимо своего непосредственного дела выполнял строго определенные функции, обусловленные требованиями обороны. Ответственные работники исполкома назначались начальниками штабов объектов. Они немедленно выезжали на места, куда упали вражеские бомбы, для организации работ по быстрой ликвидации последствий бомбежки. Заботу

Ответственные работники исполкома назначались начальниками штабов объектов. Они немедленно выезжали на места, куда упали вражеские бомбы, для организации работ по быстрой ликвидации последствий бомбежки. Заботу

о населении, пострадавшем от бомбежек (размещение, организация питания), с большой чуткостью и вниманием осуществляли работники райисполкома Е. А. Марголина, И. А. Бернер, Е. П. Белолипецкая, А. Н. Сучкова, К. В. Мельникова и другие.

Население района быстро откликалось на все мероприятия и активно участвовало в работах по укреплению противовоздушной обороны. Помню такой факт: после первых воздушных налетов оказалось, что не хватает источников воды для тушения пожаров. Было решено создать водоемы. Опыта в этом деле у нас не было, и в первое время, когда отрытые котлованы наполняли водой, она уходила, просачиваясь через грунт. На помощь пришла инициатива самих жителей: они выбирали такие места, где есть подпочвенные воды, утрамбовывали котлованы глиной, делали асфальтированные водоемы. Бывало, еле-еле начинает брезжить рассвет, а уже тысячи людей работают в котлованах… К августу мы имели 43 водоема, которые сыграли немалую роль в ликвидации пожаров. Англичане, побывавшие в этом месяце в нашем районе, удивлялись: как можно было в столь сжатые сроки решить такую сложную проблему!

Бывало, еле-еле начинает брезжить рассвет, а уже тысячи людей работают в котлованах… К августу мы имели 43 водоема, которые сыграли немалую роль в ликвидации пожаров. Англичане, побывавшие в этом месяце в нашем районе, удивлялись: как можно было в столь сжатые сроки решить такую сложную проблему!

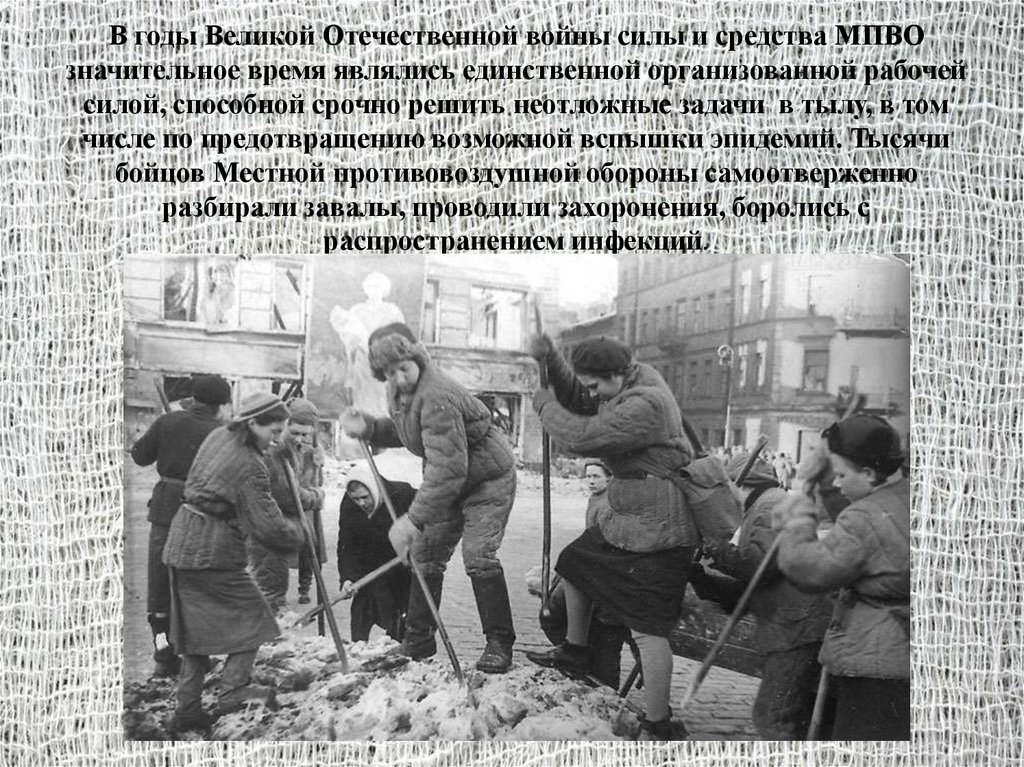

На Красной Пресне четко работала система МПВО. Так, во время одного из массированных налетов подвергся бомбардировке район «Трехгорной мануфактуры», загорелись склады, фугасные бомбы повредили многие здания, в том числе находившиеся неподалеку детские учреждения. Для оказания помощи в быстрейшей ликвидации последствий этого налета прибыл Алексей Николаевич Косыгин, бывший тогда заместителем Председателя Совнаркома СССР. Части МПВО быстро ликвидировали очаги поражения. «Трехгорка» продолжала работать и выпускать продукцию для фронта.

Несколько фугасных и зажигательных бомб было сброшено на подмосковную станцию Окружной железной дороги «Красная Пресня», где в это время стояли поезда с боеприпасами. Катастрофа казалась неминуемой. Однако железнодорожники и бойцы МПВО под пулеметным огнем фашистских самолетов сумели отвести подальше от огня вагоны с опасным грузом.

Катастрофа казалась неминуемой. Однако железнодорожники и бойцы МПВО под пулеметным огнем фашистских самолетов сумели отвести подальше от огня вагоны с опасным грузом.

В Мерзляковском переулке прямым попаданием бомбы был разрушен жилой дом. Обломками засыпало бомбоубежище, в котором находились жильцы. Аварийно-восстановительные [524] и медицинские подразделения МПВО сделали все возможное, чтобы в самый короткий срок расчистить завал, спасти пострадавших. Работу по спасению людей возглавляла начальник медицинской службы МПВО района К. С. Миловидская.

Большую работу по организации МПВО, устранению последствий бомбежек, обеспечению порядка в Краснопресненском районе провели начальник МПВО М. П. Кемеровский и начальник райотдела НКВД И. П. Кузин. Много сделали в этом отношении А. П. Пронин начальник штаба МПВО района, А. С. Безлуцкий начальник инженерной службы, Гаспарян начальник пожарной службы, В. Д. Тюнев заведующий военным отделом райкома партии, капитан Викторов командир Краснопресненского батальона МПВО и сменивший его на этом посту Н. В. Колкер, а также М. И. Шелехов батальонный комиссар МПВО, Л. Матусевич командир медико-санитарной роты, А. П. Цибульский командир пожарной роты, Д. В. Крюков командир инженерной роты, А. И. Безбородов политрук пожарной роты, А. В. Андреев боец пожарной охраны, Моргунова боец медико-санитарной роты. Очень много помогал району в отражении атак вражеской авиации начальник штаба ПВО Москвы Семен Ефимович Лапиров.

В. Колкер, а также М. И. Шелехов батальонный комиссар МПВО, Л. Матусевич командир медико-санитарной роты, А. П. Цибульский командир пожарной роты, Д. В. Крюков командир инженерной роты, А. И. Безбородов политрук пожарной роты, А. В. Андреев боец пожарной охраны, Моргунова боец медико-санитарной роты. Очень много помогал району в отражении атак вражеской авиации начальник штаба ПВО Москвы Семен Ефимович Лапиров.

Во время воздушных налетов решающее значение имело моральное состояние населения, его организованность. Активисты нашего района провели большую работу по созданию в каждом доме групп самозащиты, добровольных пожарных команд, санитарных постов. И когда на крыши домов Красной Пресни упали первые фашистские бомбы, жители не растерялись, они знали, что такое зажигательные бомбы и как их тушить. Сотни и тысячи москвичей вели себя как истинные герои. Пенсионерка Пташкина, немолодая женщина, участница гражданской войны, проявляла находчивость и смелость при тушении зажигательных бомб. Смело боролись с огнем бухгалтер Емельянов, управдом Кондакова, грузчик Кайра, члены добровольной пожарной команды Слесарев и Соколов.

Смело боролись с огнем бухгалтер Емельянов, управдом Кондакова, грузчик Кайра, члены добровольной пожарной команды Слесарев и Соколов.

56 тысяч краснопресненцев участвовали в строительстве оборонительных сооружений на дальних и ближних подступах к Москве. В основном это были женщины и подростки. Нередко под бомбежками и пулеметным обстрелом [525] с фашистских самолетов они рыли противотанковые рвы, строили доты, расставляли надолбы. Это был трудовой фронт. И здесь, как на фронте боевом, люди не щадили своих сил и самой жизни для защиты столицы. Усталые, полуголодные люди возвращались с работы, чтобы, чуть-чуть отдохнув, с раннего утра вновь встать на свои посты. Вот характерный факт того времени. Труженики Краснопресненского трамвайного депо круглосуточно перевозили песок и другие материалы для постройки заграждений на внутреннем кольце обороны. Они заслужили краткую передышку. Но когда 16 октября усталых людей собрали во дворе депо и секретарь партийной организации И. В. Капитонов, объяснив тяжелую обстановку, сказал: «Тот, кто согласен выехать на линию, пусть сделает шаг вперед», все как один сделали этот шаг.

В. Капитонов, объяснив тяжелую обстановку, сказал: «Тот, кто согласен выехать на линию, пусть сделает шаг вперед», все как один сделали этот шаг.

На строительстве оборонительных рубежей, как и на других участках оборонной работы, всегда впереди были коммунисты. Их примеру следовали сотни тысяч трудящихся столицы.

Был еще один отряд москвичей, который находился в резерве и готовился вступить в бой при крайних обстоятельствах. Речь идет о тех, кто готовился к выполнению специальных заданий.

По указанию МГК ВКП(б) в нашем районе была создана тройка (в составе Г. В. Кузнецова, Л. И. Петровой и автора этих строк), которая проводила работу по комплектованию из коммунистов подпольной группы. Подбор людей в такие группы имел свои особенности. Нужны были не только преданные патриоты, но и исключительно смелые люди, готовые, рискуя жизнью, выполнять задания в сложной обстановке, окруженные врагами. Беседуя с коммунистами, изъявившими желание войти в подпольную группу, мы убеждались в их готовности сделать все для борьбы с врагом и, если нужно, умереть за Родину.

В дни, когда враг был под Москвой, в райком партии приходили коммунисты и беспартийные и просили направить их в партизанские отряды или для подпольной работы в тыл врага. Помню волнующую беседу с героями декабрьского вооруженного восстания 1905 года на Красной Пресне З. Я. Литвиным-Седым и С. П. Симоновым. «Не можем мы сидеть спокойно, когда враг топчет нашу землю,

когда льется кровь советских людей», заявляли они и просили направить их на подпольную работу или в партизанские отряды. Мы, понимая их патриотические чувства, все же убеждали их эвакуироваться из Москвы. Для выполнения специальных заданий нужны были более молодые люди, физически крепкие, способные перенести любые тяготы.

Среди отобранных нами в группу были: Николай Иванович Саморуков, имевший большой опыт партийно-политической и пропагандистской работы и прошедший суровую жизненную школу; Иван Иванович Медведков, бывший рабочий, участник Октябрьской революции; секретари первичных партийных организаций Мария Федоровна Щеглова и Ольга Луговцова; студентки Серафима Антонова, Мария Серова, Н. А. Котова; Аракса Захарьян секретарь райкома комсомола и Зинаида Ловчева работница фабрики «Детская игрушка».

А. Котова; Аракса Захарьян секретарь райкома комсомола и Зинаида Ловчева работница фабрики «Детская игрушка».

Готовя себя к выполнению спецзаданий, они вели трудную и сложную жизнь. В то же время они активно участвовали в усилиях москвичей по обороне столицы, трудились на предприятиях, выполняли различные партийные поручения.

Был еще один фронт борьбы, может быть, самый главный самоотверженный труд сотен тысяч москвичей на фабриках и заводах, в научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро. На этом фронте краснопресненцы внесли неоценимый вклад в дело победы над врагом.

До войны почти все предприятия Краснопресненского района выпускали «гражданскую» продукцию. В короткие сроки они были переведены на выпуск продукции военной. На оборону работала славная «Трехгорка»; Пресненский машиностроительный завод давал боеприпасы, фабрика имени 8 Марта производила обмундирование, а фабрика имени Капранова обувь, в том числе для белорусских партизан. Заводы «Памяти революции 1905 года», «Пролетарский труд», «Лаки и краски» и многие другие предприятия также работали для фронта.

Заводы «Памяти революции 1905 года», «Пролетарский труд», «Лаки и краски» и многие другие предприятия также работали для фронта.

Когда создалась непосредственная угроза Москве, ряд предприятий Краснопресненского района был эвакуирован на восток, например заводы: инструментальный, сахарный, витаминный. Но уже в конце 1941 года, т. е. вскоре после [527] первых поражений гитлеровцев под Москвой, на месте эвакуированных предприятий стали создаваться новые. В 1942 году началась реэвакуация.

Эвакуация, реэвакуация, строительство новых заводов требовали большого напряжения сил партийной организации, всех трудящихся района. Необходимо было продолжать производство, выполнять планы, давать фронту необходимую продукцию. Трудящиеся района, возглавляемые коммунистами, работали не покладая рук. Решались сложные вопросы развития промышленности, ее перестройки, повышения производительности труда. Шла борьба за лучшее использование техники, за культуру производства. На ряде заводов района («Памяти революции 1905 года», машиностроительном и других) было внедрено поточное производство. Станочный парк на предприятиях оснащался новыми приспособлениями, совершенствовалась технология. Коллективы предприятий боролись за лучшее использование резервов производства, за экономию электроэнергии и материалов.

Станочный парк на предприятиях оснащался новыми приспособлениями, совершенствовалась технология. Коллективы предприятий боролись за лучшее использование резервов производства, за экономию электроэнергии и материалов.

И в годы войны такие вопросы, как рентабельность, снижение себестоимости, рациональная организация труда на предприятиях, повышение его производительности, не сходили с повестки дня заседаний бюро райкома партии.

К концу 1943 года промышленность района достигла довоенного уровня. План был выполнен на 106,5 процента. Производительность труда в 1944 году достигла 138 процентов по сравнению с 1940 годом. Это поразительные цифры, если учесть, что во время войны значительно обновился состав рабочих. Многие кадровые рабочие ушли на фронт. На смену пришли их жены, сестры, дети. Женщины составляли 60 процентов рабочей силы района, а молодежь 40 процентов. Они приходили на фабрики и заводы, не имея профессиональной подготовки, и должны были одновременно и работать и овладевать производством.

Высокий патриотизм и энтузиазм помогли советским людям преодолеть все трудности.

На предприятиях развертывалось движение многостаночников, движение за совмещение профессий, создавались фронтовые бригады. И здесь коммунисты были впереди. На заводах и фабриках Красной Пресни свыше 80 процентов коммунистов, работавших у станка, стали многостаночниками, «двухсотниками», «трехсотниками» так тогда [528] назывались передовики, перевыполнявшие военные задания в 2 и 3 раза. Коммунистки «Трехгорки» Севрюгина, Шамова, Грибанова, коммунист Луньков с завода «Пролетарский труд» и другие стали новаторами производства и инициаторами внедрения прогрессивной технологии.

Особо хотелось бы сказать о том, как сражались и трудились женщины Красной Пресни. 2500 девушек-комсомолок ушли на фронт снайперами, сандружинницами, радистками, медсестрами. Сотни девушек проявили смелость и героизм, участвуя в противовоздушной обороне. Тысячи женщин строили оборонительные рубежи в дождь и слякоть, в мороз и снегопад.

На большинстве предприятий района работали в основном жены, сестры, матери фронтовиков. Немало из них уже в первые недели войны получили похоронные, но трудились с еще большим упорством. Только в первый год войны к станкам «Трехгорки» встало 1070 бывших домохозяек. Женщины успешно овладевали мужскими профессиями. В районе появились такие передовики, как «трехсотницы» токари Черепахина, Куширина, Переверцева, фрезеровщица Ивашко, бригадир по ремонту вагонов Степанова и другие. Знаменательно, что, например, на машиностроительном заводе 90 процентов рабочих в годы войны составляли женщины.

Женщины собирали теплые вещи и подарки для фронтовиков, брали шефство над госпиталями.

3100 женщин Красной Пресни стали донорами. Только за первый год войны они отдали свыше 4 тысяч литров своей крови и тем спасли жизнь 8500 воинам.

Неоценимый вклад в разгром врага внесла интеллигенция Краснопресненского района. В его пределах тогда находились: Правление Союза советских писателей, Правление Союза советских композиторов, МГУ, консерватория, Государственный институт театрального искусства (ГИТИС), Московский юридический институт (МЮИ), Московский геологоразведочный институт (МГРИ), Театр Революции (ныне имени Маяковского). Многие видные писатели в первые же дни войны вступили в партию (Мариэтта Шагинян, Павел Антокольский и другие). Писатели, поэты шли добровольно на фронт, сотрудничали во фронтовых газетах, создавали [529] высокохудожественные патриотические произведения. Коллективы консерватории, ГИТИСа, Союза композиторов, Театра Революции организовали фронтовые бригады, которые много раз давали концерты в сражающихся частях Красной Армии. Большое значение для нужд обороны имела работа ученых, технической интеллигенции района. Профессора и преподаватели вузов были активными пропагандистами и агитаторами райкома партии, помогали ему в его сложной и напряженной работе.

Многие видные писатели в первые же дни войны вступили в партию (Мариэтта Шагинян, Павел Антокольский и другие). Писатели, поэты шли добровольно на фронт, сотрудничали во фронтовых газетах, создавали [529] высокохудожественные патриотические произведения. Коллективы консерватории, ГИТИСа, Союза композиторов, Театра Революции организовали фронтовые бригады, которые много раз давали концерты в сражающихся частях Красной Армии. Большое значение для нужд обороны имела работа ученых, технической интеллигенции района. Профессора и преподаватели вузов были активными пропагандистами и агитаторами райкома партии, помогали ему в его сложной и напряженной работе.

Мы, краснопресненцы, всегда были и будем патриотами своего района, славной партийной организации, воспитавшей нас.

Характерны в этом отношении воспоминания полковника И. К. Сюткина, ныне секретаря парткома Военной ордена Ленина краснознаменной академии бронетанковых войск. Он писал: «С большим волнением вспоминаю я тревожные июньские дни 1941 года, когда мы, коммунисты-краснопресненцы, уходили на фронт. Все мы, весь партийный актив, объявили себя мобилизованными… Помню, меня беспокоило только одно попаду ли я в танковую часть, так как имел военную специальность танкиста. В танковой роте, куда я сначала был назначен политруком, а потом комиссаром, у меня с первых же дней установились отношения полного взаимного доверия. К когда в роте узнали, что я послан партийной организацией Красной Пресни, доверие ко мне еще больше возросло… Мне пришлось быть участником великих сражений под Сталинградом и на орловско-курском направлении, освобождать Украину, участвовать во взятии Кенигсберга и крепости Пиллау, в разгроме японской Квантунской армии. Военная служба разбросала краснопресненцев по всем фронтам, и всюду они достойно представляли Красную Пресню. Мы с особой радостью и гордостью узнавали о боевых делах ополченцев Красной Пресни в боях под Москвой, искренне гордились славными ратными подвигами своих земляков и на их примере учили танкистов мужеству и отваге, беззаветному служению Родине.

Все мы, весь партийный актив, объявили себя мобилизованными… Помню, меня беспокоило только одно попаду ли я в танковую часть, так как имел военную специальность танкиста. В танковой роте, куда я сначала был назначен политруком, а потом комиссаром, у меня с первых же дней установились отношения полного взаимного доверия. К когда в роте узнали, что я послан партийной организацией Красной Пресни, доверие ко мне еще больше возросло… Мне пришлось быть участником великих сражений под Сталинградом и на орловско-курском направлении, освобождать Украину, участвовать во взятии Кенигсберга и крепости Пиллау, в разгроме японской Квантунской армии. Военная служба разбросала краснопресненцев по всем фронтам, и всюду они достойно представляли Красную Пресню. Мы с особой радостью и гордостью узнавали о боевых делах ополченцев Красной Пресни в боях под Москвой, искренне гордились славными ратными подвигами своих земляков и на их примере учили танкистов мужеству и отваге, беззаветному служению Родине. И если случалось быть в Москве, мы шли на свои предприятия, в свой Краснопресненский райком… Немало воспитанников Красной Пресни навсегда связали свою судьбу с Советской Армией. Но где бы мы ни находились, стараемся быть достойными легендарной, героической Красной [530] Пресни, быть верными ее боевым революционным традициям».

И если случалось быть в Москве, мы шли на свои предприятия, в свой Краснопресненский райком… Немало воспитанников Красной Пресни навсегда связали свою судьбу с Советской Армией. Но где бы мы ни находились, стараемся быть достойными легендарной, героической Красной [530] Пресни, быть верными ее боевым революционным традициям».

Эти традиции свято берегут все трудящиеся Красной Пресни. «За досрочное выполнение семилетнего плана Краснопресненский район занесен в Книгу почета «Летопись борьбы трудящихся Москвы за коммунизм».

Красная Пресня хорошеет и благоустраивается Лицо сегодняшней Пресни это красавцы кварталы улиц Октябрьского поля, Щукина, Тушина, сотни новых домов, тысячи благоустроенных квартир.

Живая душа Красной Пресни это ее замечательные труженики, это молодежь, верная революционным традициям старших поколений, так много сделавших для счастья нас, современников, для еще более счастливого будущего.

Взгляните поближе: Америка идет на войну | Национальный музей Второй мировой войны

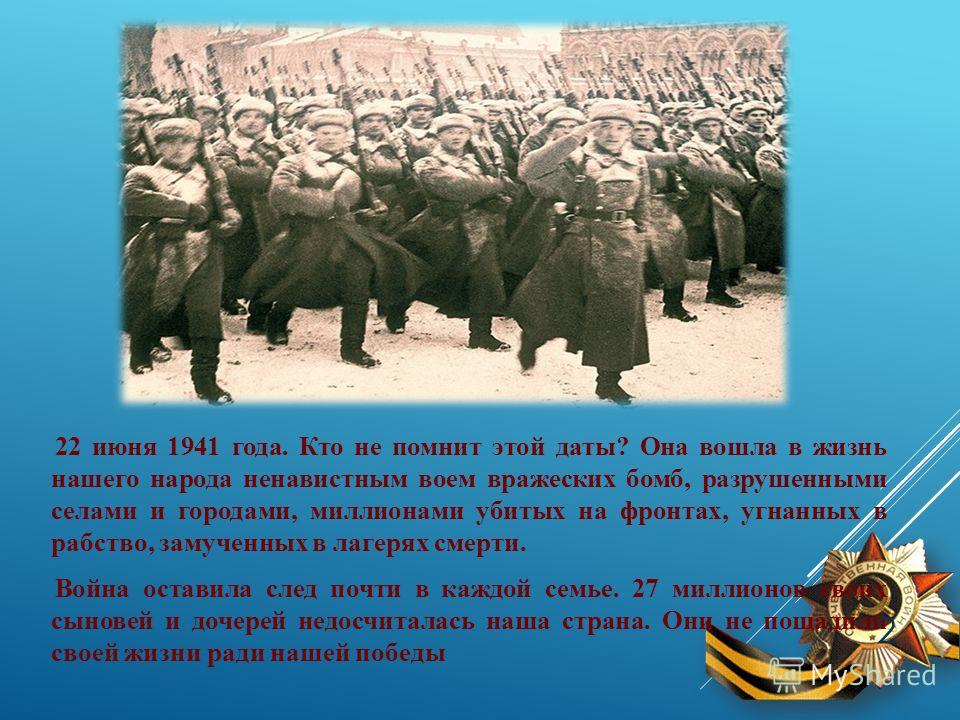

7 декабря 1941 года: день, который будет жить в позоре

Изоляция Америки от войны закончилась 7 декабря 1941 года, когда Япония организовала внезапную атаку на американские военные объекты в Тихом океане. Самый разрушительный удар был нанесен по Перл-Харбору, гавайской военно-морской базе, где была пришвартована большая часть Тихоокеанского флота США. В ходе двухчасовой атаки японские военные самолеты потопили или повредили 18 боевых кораблей и уничтожили 164 самолета. Погибло более 2400 военнослужащих и мирных жителей.

Самый разрушительный удар был нанесен по Перл-Харбору, гавайской военно-морской базе, где была пришвартована большая часть Тихоокеанского флота США. В ходе двухчасовой атаки японские военные самолеты потопили или повредили 18 боевых кораблей и уничтожили 164 самолета. Погибло более 2400 военнослужащих и мирных жителей.

Реакция Америки

«Независимо от того, сколько времени нам потребуется, чтобы отразить это преднамеренное вторжение, американский народ в своей праведной мощи одержит абсолютную победу.»

— Президент Франклин Д. Рузвельт, 8 декабря 1941 г.

Хотя американцы были ошеломлены событиями 7 декабря, они также были полны решимости. 8 декабря президент Рузвельт попросил Конгресс объявить войну Японии. Декларация была принята всего одним голосом против. Три дня спустя Германия и Италия в союзе с Японией объявили войну Соединенным Штатам. Теперь Америка была втянута в глобальную войну. У него были союзники в этой борьбе, прежде всего Великобритания и Советский Союз. Но задача, с которой столкнулась нация 19 декабря41 был грозным.

Но задача, с которой столкнулась нация 19 декабря41 был грозным.

Вступление в армию

В декабре 1941 года Соединенным Штатам пришлось столкнуться с колоссальной работой. Плохо вооруженная и раненая нация вела войну с тремя грозными противниками. Он должен был подготовиться к бою на двух далеких и очень разных фронтах, в Европе и на Тихом океане.

Америке нужно было быстро собрать, обучить и оснастить огромные вооруженные силы. В то же время он должен был найти способ оказать материальную помощь своим союзникам в Великобритании и Советском Союзе, оказавшимся в затруднительном положении.

Для решения этих задач потребуются огромные государственные расходы, перевод существующих отраслей промышленности на производство военного времени, строительство новых огромных заводов, изменения в потреблении и ограничения на многие аспекты американской жизни. Правительство, промышленность и рабочие должны сотрудничать. Взносы всех американцев, молодых и старых, мужчин и женщин, были бы необходимы для создания того, что президент Рузвельт назвал «Арсеналом демократии».

Взносы всех американцев, молодых и старых, мужчин и женщин, были бы необходимы для создания того, что президент Рузвельт назвал «Арсеналом демократии».

Через несколько месяцев после Перл-Харбора нация быстро мобилизовала свои человеческие и материальные ресурсы для войны. Возможности и жертвы военного времени изменили Америку глубоким, а иногда и неожиданным образом.

Вербовка

Первоочередной задачей, стоявшей перед Америкой в 1941 году, было создание и обучение надежных вооруженных сил. Обеспокоенность угрозой войны побудила президента Рузвельта и Конгресс утвердить первый в стране призыв в армию мирного времени в сентябре 1940 года. К декабрю 1941 года вооруженные силы Америки выросли почти до 2,2 миллиона солдат, моряков, летчиков и морских пехотинцев.

Вооруженные силы Америки состояли в основном из «гражданских солдат», мужчин и женщин, набранных из гражданской жизни. Они прибыли из всех штатов страны и всех экономических и социальных слоев. Многие были добровольцами, но большинство, примерно 10 миллионов человек, пошли в армию по призыву. Большинство призывников были направлены в армию. Другие службы поначалу привлекали достаточно добровольцев, но со временем в их ряды вошли и призывники.

Многие были добровольцами, но большинство, примерно 10 миллионов человек, пошли в армию по призыву. Большинство призывников были направлены в армию. Другие службы поначалу привлекали достаточно добровольцев, но со временем в их ряды вошли и призывники.

Жизнь в казармах

По прибытии в тренировочные лагеря призывники лишались свободы и индивидуальности, которыми они наслаждались как гражданские лица. Им пришлось приспособиться к совершенно новому образу жизни, который включал регулярные проверки и строгое военное поведение, а также строгую физическую и боевую подготовку. Им дали одинаковые стрижки, униформу и снаряжение, и они были распределены по спартанским баракам, в которых не было уединения и мало места для личных вещей.

Призыв

К концу 1942 года все мужчины в возрасте от 18 до 64 лет должны были зарегистрироваться для участия в призыве, хотя на практике система была сосредоточена на мужчинах моложе 38 лет. В итоге было зарегистрировано 36 миллионов мужчин. Из этого кадрового резерва были отобраны лица для проверки одной из более чем 6000 местных призывных комиссий. Эти советы, состоящие из граждан отдельных общин, определяли, годен ли человек для службы в армии. Они учитывали такие факторы, как важность занятия человека для военных действий, его здоровье и его семейное положение. Многие мужчины вызвались добровольцами, а не ждали призыва. Таким образом, они могли выбрать род деятельности.

Из этого кадрового резерва были отобраны лица для проверки одной из более чем 6000 местных призывных комиссий. Эти советы, состоящие из граждан отдельных общин, определяли, годен ли человек для службы в армии. Они учитывали такие факторы, как важность занятия человека для военных действий, его здоровье и его семейное положение. Многие мужчины вызвались добровольцами, а не ждали призыва. Таким образом, они могли выбрать род деятельности.

Потенциальные военнослужащие явились в призывные пункты для прохождения медицинского и психиатрического освидетельствования. Если человек сдавал эти экзамены, у него брали отпечатки пальцев и спрашивали, какой вид службы он предпочитает, хотя его назначение будет основываться на потребностях вооруженных сил. После подписания документов о вступлении в должность ему был присвоен порядковый номер. Завершающим этапом было принятие присяги. Теперь он был в армии. После короткого отпуска он явился в приемный пункт, прежде чем его отправили в тренировочный лагерь. Новобранцы сталкивались с большим количеством медицинских осмотров, прививок и тестов на пригодность.

Новобранцы сталкивались с большим количеством медицинских осмотров, прививок и тестов на пригодность.

Обучение

Тренировочный лагерь был кузницей, в которой гражданские лица начинали становиться военными мужчинами и женщинами. В учебных лагерях новобранцы и девушки проходили жесткую физическую подготовку. Их обучали основным элементам военной жизни и обучали работе в составе команды. Они научились эксплуатировать и обслуживать оружие. Они проходили тесты, чтобы определить свои таланты, и обучались более специализированным навыкам. Десантники, зенитные отряды, войска пустыни и другие уникальные подразделения проходили дополнительную подготовку в специальных учебных центрах.

Тыл

«Мне не нужно повторять цифры. Факты говорят сами за себя… Эти люди не могли бы быть вооружены и экипированы так, как они есть, если бы не чудо производства здесь, дома. … Продукция, которая текла из страны на все фронты мира, возникла благодаря усилиям американского бизнеса, американских рабочих и американских фермеров, работающих вместе как патриотическая команда».

— Президент Франклин Д. Рузвельт, речь в честь Дня ВМФ, 27, 19 октября.44

Создание вооруженных сил было лишь частью военных усилий Америки. Эти силы должны были быть снабжены обмундированием, пушками, танками, кораблями, боевыми самолетами и другим вооружением и снаряжением, необходимыми для ведения боевых действий. Обладая огромными человеческими и материальными ресурсами, Соединенные Штаты могли снабжать как себя, так и своих союзников. Но сначала американскую экономику нужно было перевести на военное производство.

Военное производство внесло огромные изменения в американскую жизнь. По мере того, как миллионы мужчин и женщин поступали на службу, а производство росло, безработица практически исчезала. Потребность в рабочей силе открыла новые возможности для женщин, афроамериканцев и других меньшинств. Миллионы американцев уехали из дома, чтобы устроиться на работу на военных заводах, возникших по всей стране. Объем экономического производства резко вырос.

Военные действия в тылу требовали жертв и сотрудничества. — Разве ты не знаешь, что идет война? было распространенным выражением. Рационирование стало частью повседневной жизни. Американцы научились экономить жизненно важные ресурсы. Они жили с контролем над ценами, справлялись с нехваткой всего, от нейлона до жилья, и добровольно вызывались на работу, начиная от надзирателя воздушной тревоги и заканчивая работником Красного Креста.

— Разве ты не знаешь, что идет война? было распространенным выражением. Рационирование стало частью повседневной жизни. Американцы научились экономить жизненно важные ресурсы. Они жили с контролем над ценами, справлялись с нехваткой всего, от нейлона до жилья, и добровольно вызывались на работу, начиная от надзирателя воздушной тревоги и заканчивая работником Красного Креста.

Нормирование и переработка

«Еда для победы»

В целях сохранения и производства большего количества продуктов питания была запущена кампания «Еда для победы». Поедание остатков стало патриотическим долгом, и мирных жителей призвали выращивать собственные овощи и фрукты. Миллионы «садов Победы», посаженных и обслуживаемых простыми горожанами, появились во дворах, на пустырях и в скверах. Они произвели более 1 миллиарда тонн продуктов питания. Американцы консервировали еду дома и обращались к «Поваренным книгам Победы» за рецептами и советами, как максимально эффективно использовать нормированные продукты.

«Сделай это или обойдешься без»

Военное производство привело к нехватке критически важных материалов. Чтобы преодолеть этот дефицит, военные планировщики искали заменители. Одним из ключевых металлов в ограниченном предложении была медь. Он использовался во многих продуктах, связанных с войной, включая штурмовую проволоку. Военным требовались миллионы миль этого провода для связи на полях сражений.

Чтобы удовлетворить потребности военных, необходимо было найти заменители меди для использования в продуктах, менее важных для национальной обороны. Монетный двор США помог решить проблему нехватки меди. В течение 1943 сделал из стали копейки. Монетный двор также сохранил никель, еще один важный металл, удалив его из 5-центовых монет. Подобные замены помогли выиграть производственную битву.

«Делайте меньше, чтобы у них было больше»

Военным нужно было больше, чем оружие и боеприпасы, чтобы выполнять свою работу. Его нужно было кормить. Стандартный армейский рацион K включал шоколадные батончики, которые производились в огромных количествах. Для этого было увеличено производство какао.

Стандартный армейский рацион K включал шоколадные батончики, которые производились в огромных количествах. Для этого было увеличено производство какао.

Сахар был еще одним ингредиентом шоколада. Он также использовался в жевательной резинке, еще одной части рациона K. Сахарный тростник был необходим для производства пороха, динамита и других химических продуктов.

Для нужд военных гражданским лицам выдавали сахар по карточкам. Правительство также нормировало другие продукты, включая мясо и кофе. Местные карточные советы выдавали потребителям талоны, которые давали им право на ограниченный запас продуктов по карточкам.

«Сохранение отработанного жира для взрывчатых веществ»

Боеприпасы для винтовок, артиллерийских орудий, минометов и другого оружия были одним из важнейших производственных приоритетов Второй мировой войны. Ключевым ингредиентом, необходимым для изготовления взрывчатых веществ во многих боеприпасах, был глицерин.

Чтобы помочь производить больше боеприпасов, американцев призвали экономить бытовые отходы жира, который использовался для производства глицерина. Другие предметы домашнего обихода, в том числе тряпки, бумага, шелк и веревки, также были переработаны. Это был проект тыла, к которому могли присоединиться все американцы.

Другие предметы домашнего обихода, в том числе тряпки, бумага, шелк и веревки, также были переработаны. Это был проект тыла, к которому могли присоединиться все американцы.

Спасение Победы

Столовые являются штатной частью военной техники. Миллионы были произведены во время войны. Большинство из них были сделаны из стали или алюминия, металлов, которые также использовались для изготовления всего, от боеприпасов до кораблей. Временами оба металла были в дефиците.

Для удовлетворения потребностей Америки в металле был собран лом из подвалов, задних дворов и чердаков. Старые автомобили, каркасы кроватей, радиаторы, кастрюли и трубы — вот лишь некоторые из предметов, собранных на «свалках» по всей стране. Американцы также собирали каучук, олово, нейлон и бумагу на свалках.

«Поделитесь своими автомобилями и замените свои шины»

Американским военным нужны миллионы шин для джипов, грузовиков и других транспортных средств. Шины требуют резины. Резина также использовалась для производства танков и самолетов. Но когда Япония вторглась в Юго-Восточную Азию, Соединенные Штаты оказались отрезанными от одного из главных источников этого важнейшего сырья.

Шины требуют резины. Резина также использовалась для производства танков и самолетов. Но когда Япония вторглась в Юго-Восточную Азию, Соединенные Штаты оказались отрезанными от одного из главных источников этого важнейшего сырья.

Америка преодолевала нехватку каучука несколькими способами. Ограничения скорости и нормирование расхода топлива заставляли людей ограничивать вождение. Это уменьшило износ шин. Создана промышленность по производству синтетического каучука. Общественность также собирала автомобили и сдавала резиновый лом для переработки.

Доллары на оборону

Чтобы оплатить войну, правительство увеличило корпоративный и личный подоходный налог. Федеральный подоходный налог вошел в жизнь многих американцев. В 1939 году менее 8 миллионов человек подали налоговые декларации о доходах физических лиц. В 1945 почти 50 миллионов подано. Система удержания отчислений из заработной платы была еще одной разработкой военного времени. Правительство также занимало деньги, продавая населению «военные облигации». Из-за нехватки потребительских товаров американцы вкладывают большую часть своих денег в облигации и сберегательные счета.

Из-за нехватки потребительских товаров американцы вкладывают большую часть своих денег в облигации и сберегательные счета.

Мобилизация экономики

Экономика Америки совершила поразительные подвиги во время Второй мировой войны. Производители переоборудовали свои заводы для производства товаров военного назначения. Но одного этого было недостаточно. Вскоре по всей стране появились новые огромные заводы, построенные на государственные и частные средства. Были созданы миллионы новых рабочих мест, и миллионы американцев переехали в новые сообщества, чтобы заполнить их. Годовое экономическое производство, измеряемое валовым национальным продуктом (ВНП), увеличилось более чем вдвое, повысившись с 9 долларов США.9,7 миллиардов в 1940 году до почти 212 миллиардов долларов в 1945 году.

Производственные чудеса В одной отрасли за другой американцы совершали производственные чудеса. Одна история помогает отразить масштаб усилий по защите. В 1940 году президент Рузвельт шокировал Конгресс, предложив строить 50 000 самолетов в год. В 1944 году нация заработала почти вдвое больше. К марту 1944 года только огромный завод Ford по производству бомбардировщиков Willow Run производил почти один самолет в час.с 40 до 81,5 миллиарда долларов в 1945 году. К 1944 году Америка лидировала в мире по производству вооружений, производя более чем достаточно для удовлетворения своих военных нужд. В то же время Соединенные Штаты снабжали своих союзников в Великобритании и Советском Союзе критически необходимыми припасами.

В 1940 году президент Рузвельт шокировал Конгресс, предложив строить 50 000 самолетов в год. В 1944 году нация заработала почти вдвое больше. К марту 1944 года только огромный завод Ford по производству бомбардировщиков Willow Run производил почти один самолет в час.с 40 до 81,5 миллиарда долларов в 1945 году. К 1944 году Америка лидировала в мире по производству вооружений, производя более чем достаточно для удовлетворения своих военных нужд. В то же время Соединенные Штаты снабжали своих союзников в Великобритании и Советском Союзе критически необходимыми припасами.

Гражданская оборона

Многие американцы вызвались защищать страну от вражеских бомбардировок или вторжений. Они обучались оказанию первой помощи, обнаружению самолетов, обезвреживанию бомб и тушению пожаров. Дежурные по воздушной тревоге проводили тренировочные учения, в том числе отключали свет. К середине 1942 более 10 миллионов американцев были добровольцами гражданской обороны.

Хотя материковая часть Америки никогда не подвергалась вторжению, в открытом море таились опасности. Несколько японских подводных лодок были замечены у побережья Тихого океана, а немецкие подводные лодки патрулировали побережье Атлантического океана, Мексиканский залив и Карибское море. Не менее 10 кораблей ВМС США были потоплены или повреждены подводными лодками, действовавшими в американских водах.

Рабочая сила, измененная войной: безработица исчезает

Война практически покончила с безработицей в Америке. Потребность в рабочих заставила производителей нанимать женщин, подростков, пожилых людей и представителей меньшинств, ранее исключенных из секторов экономики из-за дискриминации. Многочисленные сверхурочные работы способствовали росту заработной платы и увеличению сбережений.

Военная и экономическая экспансия привела к нехватке рабочей силы. Чтобы восполнить этот пробел, правительство и промышленность поощряли женщин выходить на рынок труда. Хотя большинство работающих женщин продолжали работать на более традиционных должностях, таких как официантки и преподаватели, миллионы устроились на более высокооплачиваемую работу на оборонных заводах.

Хотя большинство работающих женщин продолжали работать на более традиционных должностях, таких как официантки и преподаватели, миллионы устроились на более высокооплачиваемую работу на оборонных заводах.

Афроамериканцы и другие меньшинства также устроились на высокооплачиваемую работу в промышленности, ранее предназначенную для белых. В 1941 году лидер чернокожих рабочих А. Филип Рэндольф пригрозил организовать марш протеста в Вашингтоне, округ Колумбия, если правительство не запретит расовую дискриминацию на оборонных предприятиях с государственными контрактами. Столкнувшись с этой угрозой, президент Рузвельт запретил такую дискриминацию и создал Комиссию по справедливой практике найма (FEPC) для расследования обвинений в предвзятости.

Миллионы женщин, в том числе многие матери, во время войны стали работать в промышленности. В особенно большом количестве они нашли работу в судостроительной и авиационной промышленности. «Клепальщица Рози» стала популярным символом патриотической женственности. Хотя за работу в сфере обороны платили гораздо больше, чем за традиционные «женские» профессии, женщинам по-прежнему часто платили меньше, чем мужчинам, выполняющим сопоставимую работу. Более того, в конце войны ожидалось, что женщины уйдут с фабрик, чтобы уступить место вернувшимся ветеранам-мужчинам.

Хотя за работу в сфере обороны платили гораздо больше, чем за традиционные «женские» профессии, женщинам по-прежнему часто платили меньше, чем мужчинам, выполняющим сопоставимую работу. Более того, в конце войны ожидалось, что женщины уйдут с фабрик, чтобы уступить место вернувшимся ветеранам-мужчинам.

Лодки Higgins

Компания Higgins Industries спроектировала и построила два основных класса военных судов.

Первым был десантный корабль, построенный из дерева и стали и использовавшийся для перевозки полностью вооруженных войск, легких танков, полевой артиллерии и другого механизированного оборудования и припасов на берег. Эти лодки помогли сделать возможными десантные высадки во время Второй мировой войны.

Хиггинс также спроектировал и изготовил суда снабжения и специализированные патрульные катера, в том числе высокоскоростные торпедные катера, противолодочные катера и диспетчерские катера.

LCVP (десантный корабль, транспортное средство, персонал)

LCVP был самым известным десантным кораблем, разработанным и произведенным Higgins Industries. Он мог высадить солдат и даже джипы на берег. LCVP использовались в Северной Африке, Европе и на Тихом океане во время войны.

Он мог высадить солдат и даже джипы на берег. LCVP использовались в Северной Африке, Европе и на Тихом океане во время войны.

Из «Эврики»…

LCVP (десантный корабль, транспортное средство, персонал), самый известный десантный корабль, разработанный Эндрю Хиггинсом, эволюционировал из лодки, которую он создал перед войной для использования в болотах и болотах Луизиана. Охотникам и нефтяным компаниям требовалось прочное судно с мелким дном, которое могло бы плавать в этих водах, садиться на мель и втягиваться, не повреждая корпуса. Хиггинс разработал лодку, которая могла выполнять все эти задачи: судно с носовой частью, которое он назвал «Эврика». Со временем он модифицировал и улучшил свое ремесло и нашел для него рынки сбыта в Соединенных Штатах и за рубежом.

…в LCP(L)

В 1930-е годы Хиггинс пытался заинтересовать ВМС США в адаптации своего мелкосидящего Eureka для использования в качестве десантного корабля. Военно-морской флот не проявлял особого интереса, но Хиггинс настаивал. После долгой борьбы он, наконец, получил правительственный контракт на создание модифицированных «Эвриков» для использования в военных целях. Новая лодка получила название LCP (десантный корабль, персонал), а позже — LCP(L) (десантный корабль, персонал, большой). В самой продвинутой форме LCP(L) имел длину 36 футов. Он мог перевозить людей с морских кораблей прямо на берег, а затем втягивался, разворачивался и возвращался обратно в море.

После долгой борьбы он, наконец, получил правительственный контракт на создание модифицированных «Эвриков» для использования в военных целях. Новая лодка получила название LCP (десантный корабль, персонал), а позже — LCP(L) (десантный корабль, персонал, большой). В самой продвинутой форме LCP(L) имел длину 36 футов. Он мог перевозить людей с морских кораблей прямо на берег, а затем втягивался, разворачивался и возвращался обратно в море.

LCVP (десантный корабль, транспортное средство, персонал) был разработан, потому что морским пехотинцам США требовалась лодка, способная доставлять транспортные средства на берег. Хиггинс адаптировал LCP(L) для удовлетворения этого требования. Он заменил закругленную носовую часть LCP(L) выдвижной аппарелью. Новое судно было впервые испытано 26 мая 1941 года на озере Пончартрейн. Он благополучно доставил на берег грузовик и 36 сотрудников Higgins. LCVP стал стандартным военным транспортным средством и десантным кораблем. Тысячи были на службе во время войны.

Новый Орлеан» Дом лодок Хиггинса

«Если бы Хиггинс не спроектировал и не построил эти LCVP, мы бы никогда не приземлились на открытом пляже. Вся стратегия войны была бы другой».

—Генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр

Город Новый Орлеан внес уникальный и решающий вклад в военные усилия Америки. Это был дом Higgins Industries, небольшой лодочной компании. принадлежит яркому предпринимателю по имени Эндрю Джексон Хиггинс. История роли Хиггинса в войне сегодня малоизвестна, но его вклад в победу союзников был неизмерим.0005

Вторая мировая война поставила военных планировщиков союзников перед тактической дилеммой: как высадить большие морские десанты на защищенное побережье. Для Америки это была особенно острая проблема, поскольку ее вооруженным силам приходилось совершать десантные вторжения на территории от тихоокеанских атоллов до Северной Африки и побережья Франции.

Вклад Хиггинса заключался в разработке и серийном производстве лодок, которые могли переправлять солдат, джипы и даже танки с корабля в море прямо на пляж. Такое ремесло дало планировщикам союзников большую гибкость. Им больше не нужно было атаковать хорошо защищенные порты перед высадкой десанта. Лодки Хиггинса использовались во всех крупных американских десантных операциях Второй мировой войны. Его достижения принесли ему множество похвал. Величайший исходил от генерала Дуайта Д. Эйзенхауэра, который назвал Хиггинса «человеком, выигравшим для нас войну».

Такое ремесло дало планировщикам союзников большую гибкость. Им больше не нужно было атаковать хорошо защищенные порты перед высадкой десанта. Лодки Хиггинса использовались во всех крупных американских десантных операциях Второй мировой войны. Его достижения принесли ему множество похвал. Величайший исходил от генерала Дуайта Д. Эйзенхауэра, который назвал Хиггинса «человеком, выигравшим для нас войну».

От залива до фронта

Перед Второй мировой войной Эндрю Хиггинс управлял небольшой верфью, строя рабочие лодки, предназначенные для работы на мелководье залива Луизианы. В 1920-х и 1930-х годах американские военные начали изучать способы высадки морского десанта. Хиггинс принял участие в этих усилиях, адаптировав конструкции мелкосидящих лодок, которые он разработал для использования в мирное время. Его компания создала десантные катера, способные быстро и безопасно доставлять людей и оборудование с корабля на берег. Когда пришла война, бизнес пошел в гору. Хиггинс построил новые заводы с линиями массового производства и нанял тысячи рабочих. Он даже открыл школу для операторов лодок.

Хиггинс построил новые заводы с линиями массового производства и нанял тысячи рабочих. Он даже открыл школу для операторов лодок.

Военно-морской гигант Нового Орлеана Во время Второй мировой войны Higgins Industries выросла из небольшого предприятия, управляющего одной верфью, в крупнейшего частного работодателя в Луизиане. Компания представила поразительное количество лодок и кораблей. В сентябре 1943 г. ВМС США насчитывали 14 072 корабля. Из них 8865 были спроектированы и построены Higgins Industries.

из истории Великой Отечественной войны

Бои на горных перевалах Абхазии — один из самых кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны, во многом определивший исход битвы за Кавказ. Настойчивые попытки немецких войск проникнуть вглубь республики оказались тщетными: противнику не удалось занять города Абхазии.

Марухский перевал — смотровая площадка с обелиском и мемориальными досками в честь воинов Красной Армии, воевавших и погибших в годы Великой Отечественной войны

фашистские войска перешли в наступление на Кавказе и к осени того же года заняли большую часть Кубани и Северного Кавказа. Бои дошли до горных перевалов Абхазии. В городах стали строить защитные сооружения и бомбоубежища. Наступление было отбито, противнику не удалось захватить Сухум, Гудауту и Гагры, и 19 октября43 была полностью отброшена с территории Кавказа. Много ценных сведений о боях в горах Абхазии содержится в книге историка Владимира Пачулия «Абхазия в Великой Отечественной войне», а также в воспоминаниях сухумца Евгения Чернышева. Из его дневников, в частности, мы узнаем о жертвах авианалетов, об обороне высокогорного поселка Псху, о кораблях с ранеными в Сухумском порту.

Бои дошли до горных перевалов Абхазии. В городах стали строить защитные сооружения и бомбоубежища. Наступление было отбито, противнику не удалось захватить Сухум, Гудауту и Гагры, и 19 октября43 была полностью отброшена с территории Кавказа. Много ценных сведений о боях в горах Абхазии содержится в книге историка Владимира Пачулия «Абхазия в Великой Отечественной войне», а также в воспоминаниях сухумца Евгения Чернышева. Из его дневников, в частности, мы узнаем о жертвах авианалетов, об обороне высокогорного поселка Псху, о кораблях с ранеными в Сухумском порту.

Нападение на Кавказ

© Из книги Кази-Магомета Алиева «В зоне эдельвейсов»

“

Утром моросил дождь. Отец включил трубку. Запинаясь, Молотов сообщил о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз. Новость разлетелась по двору. В трубку собрались взрослые со всего двора. Сообщение повторилось. Взрослые с тревогой обсуждали новость. Мы, дети, многого не поняли, но задиристо сказали, что мы сейчас немцев побьем!

из книги воспоминаний жителя Сухума Евгений Чернышёв

Фашистская Германия напала на Советский Союз ранним утром Верховного 9 июня 412 года. Совет объявил мобилизацию на военную службу по всей стране, в том числе и в Закавказском военном округе, к которому относилась Абхазия.

Совет объявил мобилизацию на военную службу по всей стране, в том числе и в Закавказском военном округе, к которому относилась Абхазия.

Отец и дочь ждут новостей на радио, Сухум, 1941

© Евгений Чернышев

Уже в 11 часов 23 июня в Гагрском районе сообщили: всем гражданам, подлежащим мобилизации, вручены повестки, подготовлен транспорт для отправки людей в Сухум. К 27 июня мобилизационный план по Гагрскому району был полностью выполнен. В других районах республики также была организована мобилизация.

Военный санаторий, г. Сухуми, 1941

© meshok.net