Стихи о блокаде для детей – читать о подвиге Ленинграда

Современные школьники в большинстве своем знают о Великой Отечественной Войне лишь отрывочно, ведь поколение, пережившее ужасы кровавых боев, неумолимо уходит. Стихи о блокаде для детей, написанные её участниками, навек останутся напоминанием о том, что страшное время, смерти и лишения не должны повториться.

Холодный, цвета стали,

Суровый горизонт –

Трамвай идет к заставе,

Трамвай идет на фронт.

Фанера вместо стекол,

Но это ничего,

И граждане потоком

Вливаются в него.

Немолодой рабочий –

Он едет на завод,

Который дни и ночи

Оружие кует.

Старушку убаюкал

Ритмичный шум колес:

Она танкисту-внуку

Достала папирос.

Беседуя с сестрою

И полковым врачом,

Дружинницы – их трое –

Сидят к плечу плечом.

У пояса граната,

У пояса наган,

Высокий, бородатый –

Похоже, партизан,

Пришел помыться в баньке,

Побыть с семьей своей,

Принес сынишке Саньке

Немецкий шлем-трофей –

И снова в путь-дорогу,

В дремучие снега,

Выслеживать берлогу

Жестокого врага,

Огнем своей винтовки

Вести фашистам счет…

Мелькают остановки,

Трамвай на фронт идет.

Везут домохозяйки

Нещедрый свой паек,

Грудной ребенок – в байке

Откинут уголок –

Глядит (ему все ново).

Гляди, не забывай

Крещенья боевого, –

На фронт идет трамвай.

Дитя! Твоя квартира

В обломках. Ты – в бою

За обновленье мира,

За будущность твою.

Сотый день

Вместо супа – бурда из столярного клея,

Вместо чая – заварка сосновой хвои.

Это б всё ничего, только руки немеют,

Только ноги становятся вдруг не твои.

Только сердце внезапно сожмётся, как ёжик,

И глухие удары пойдут невпопад…

Сердце! Надо стучать, если даже не можешь.

Не смолкай! Ведь на наших сердцах – Ленинград.

Бейся, сердце! Стучи, несмотря на усталость,

Слышишь: город клянётся, что враг не пройдёт!

…Сотый день догорал. Как потом оказалось,

Впереди оставалось ещё восемьсот.

***

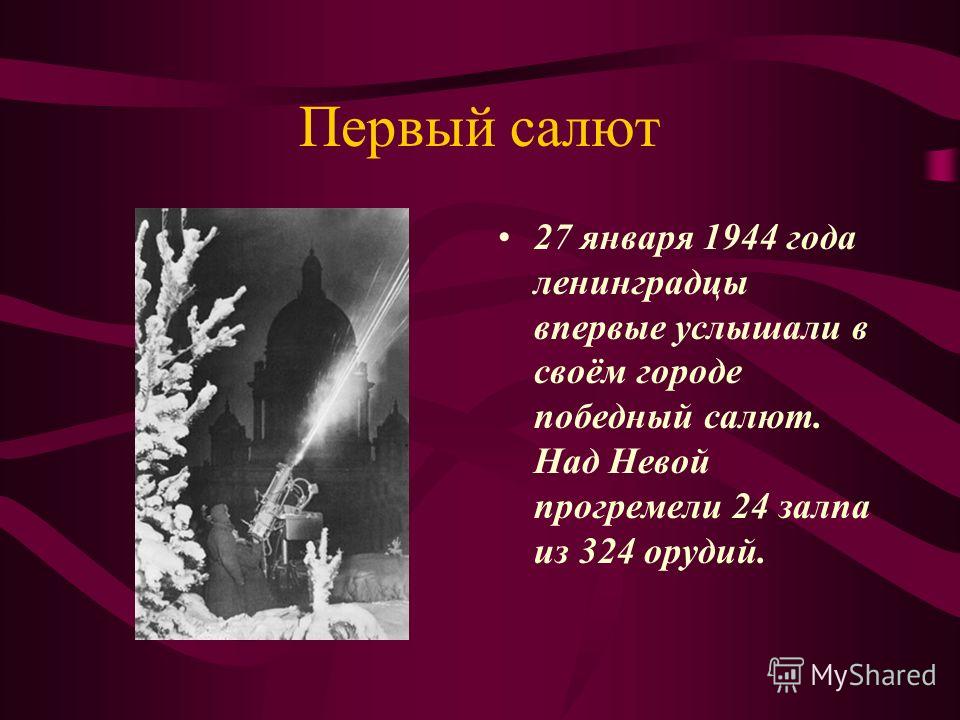

Салют над Лениградом

За залпом залп.

Гремит салют.

Ракеты в воздухе горячем

Цветами пёстрыми цветут.

А ленинградцы

Тихо плачут.

Ни успокаивать пока,

Ни утешать людей не надо.

Их радость

Слишком велика –

Гремит салют над Ленинградом!

Их радость велика,

Но боль

Заговорила и прорвАлась:

На праздничный салют

С тобой

Пол-Ленинграда не поднялось.

Рыдают люди, и поют,

И лиц заплаканных не прячут.

Сегодня в городе –

Салют!

Сегодня ленинградцы

Плачут…

***

Блокада

Чёрное дуло блокадной ночи…

Холодно,

холодно,

холодно очень…

Вставлена вместо стекла

картонка…

Вместо соседнего дома –

воронка…

Поздно.

А мамы всё нет отчего-то…

Еле живая ушла на работу…

Есть очень хочется…

Страшно…

Темно…

Умер братишка мой…

Утром…

Давно…

Вышла вода…

Не дойти до реки…

Очень устал…

Сил уже никаких…

Ниточка жизни натянута тонко…

А на столе –

на отца похоронка…

***

Голос Родины

Голос Родины, голос России

Были годы горя и утрат,

Был в кольце блокады Ленинград…

Голос Родины, голос России

Над землею гремел, как набат.

Я слышал твой голос, Родина,

Под обстрелом, в окопах, в огне:

«Не забывай о пройденном,

Помни о завтрашнем дне!»

Я слышал твой голос сквозь тучи…

Шла усталая рота вперёд…

Солдат становится бесстрашным и могучим,

Когда его Россия позовёт.

Наш народ – мыслитель и поэт.

Ярче звёзд открытий наших свет…

Голос Родины, голос России –

В чётких ритмах стихов и ракет.

Я слышу твой голос, Родина,

Он как свет, он как солнце в окне:

«Не забывай о пройденном,

Думай о завтрашнем дне!»

Мы слышим твой голос певучий,

Он нас всех за собою ведёт,

И ты становишься бесстрашным и могучим,

Когда тебя Россия позовёт.

Алым звёздам верит шар земной,

Мы всегда за правду примем бой.

Голос Родины, голос России –

Это Ленина голос живой.

Я слышу твой голос, Родина,

Он звучит, он пылает во мне:

«Не забывай о пройденном,

Помни о завтрашнем дне!»

Пусть наша дорога все круче,

Мы сквозь грозы уходим в полёт –

Народ становится бесстрашным и могучим,

Когда его Отчизна позовёт!

***

Птицы смерти

Птицы смерти в зените стоят.

Кто идет выручать Ленинград?

Не шумите вокруг – он дышит,

Он живой еще, он все слышит:

Как на влажном балтийском дне

Сыновья его стонут во сне,

Как из недр его вопли: «Хлеба!»

До седьмого доходят неба…

Но безжалостна эта твердь.

И глядит из всех окон — смерть.

И стоит везде на часах

И уйти не пускает страх.

***

Блокадница

Война, блокада, санный путь,

Бредет старуха за водицей.

Шаль прикрывает плат и грудь.

А взгляд ночами этот снится.

Дорога длинная к Неве –

Полжизни прямо и обратно.

Все предоставлено судьбе,

И добредет ли непонятно.

Слеза от холода бежит,

По изможденной черной коже.

Она голодна, не спешит,

Быстрей она уже не может.

Ведет тропинка через мост,

Чернеет трупик из сугроба.

Для многих здесь такой погост,

А вон и два! Замерзли оба.

А дома холод, пустота…

В буржуйке дотлевает пепел.

Сгорела мебель. Нищета.

Лишь лик вождя все так же светел.

А завтра хлебушка дадут,

Но добредет ли, я не знаю,

Но знаю, выстоят! Сомнут, –

Фашистов эту злую стаю!

***

8 сентября 1941

8 сентября, обычный день недели,

Начало осени, красивое и яркое,

Сентябрьский ветерок, и голуби летели,

И лес к себе манил людей подарками,

И тишиной, и свежестью дыхания.

Привычно занималось утро раннее…

Так было до того или потом,

Но в этот год беда стучалась в дом.

В том 41-ом памятном году

Железным обручем сковало красоту,

Безжалостный, губительный охват,

Жизнь ленинградцев превративший в ад, –

БЛОКАДА. Нам, живущим, не понять,

Что чувствовал ребёнок, угасая,

Везя на санках умершую мать

И губы от бессилия кусая…

Звучат сирены, метронома звук

Тревожит память деточек блокадных,

Им выпало без счёта адских мук,

Труда для фронта без речей парадных,

Им выпало, но люди не сдалИсь,

Не сдался город, взрослые и дети!

Их памяти, живущий, поклонись

И расскажи – пусть помнят! – нашим детям.

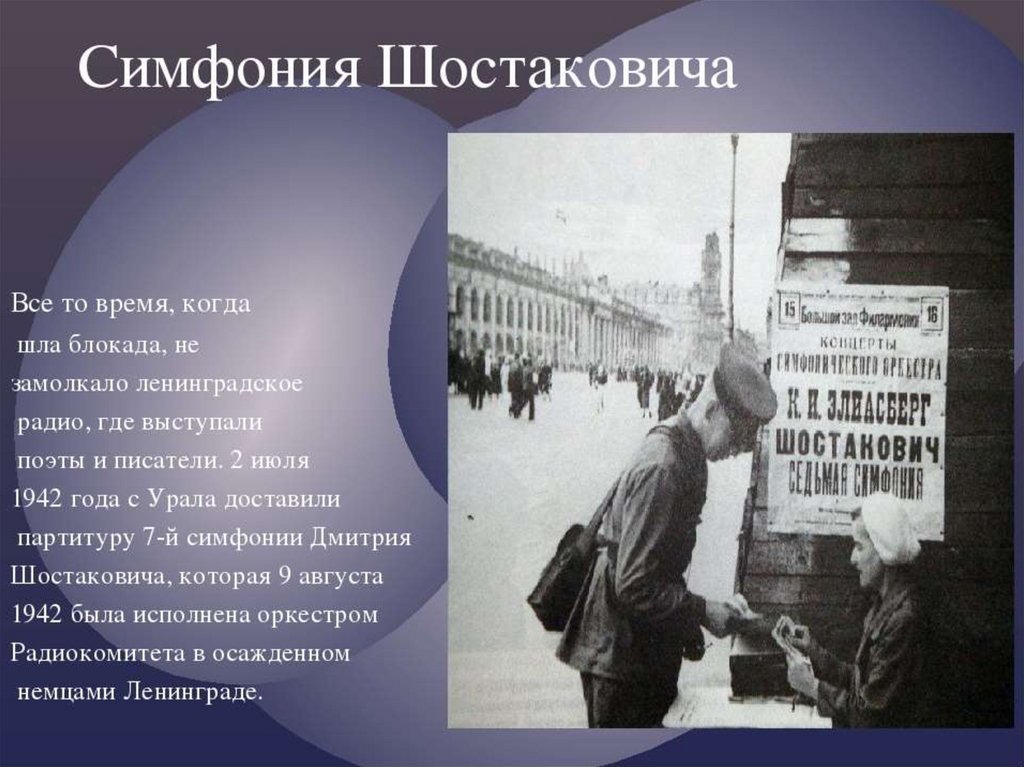

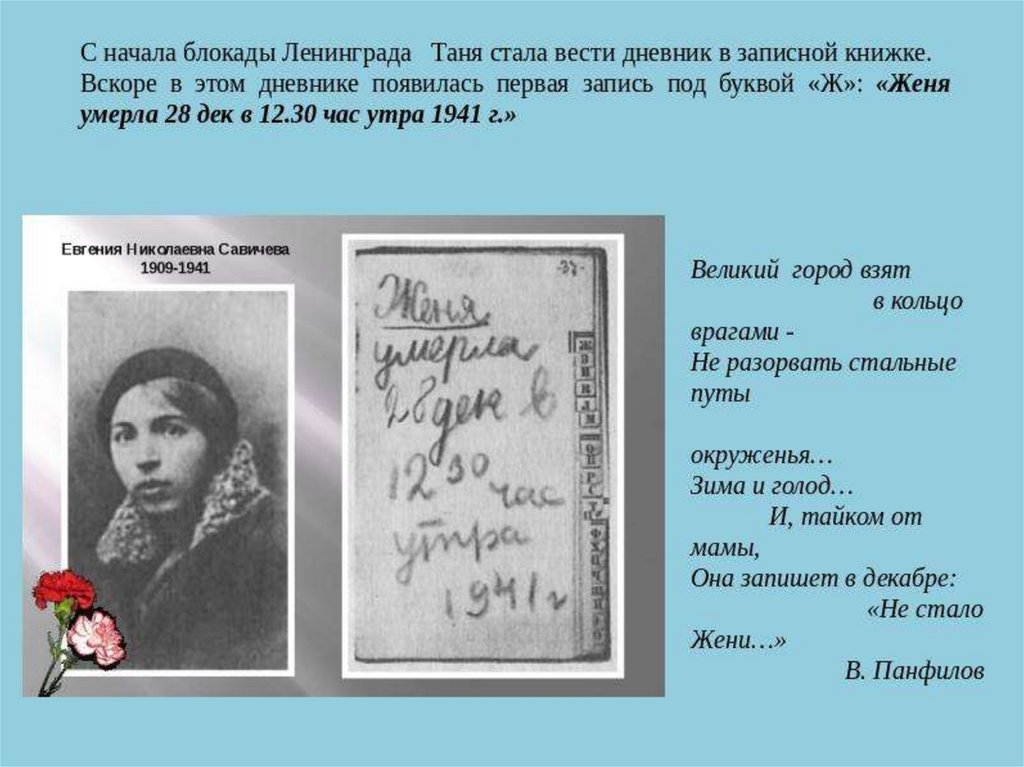

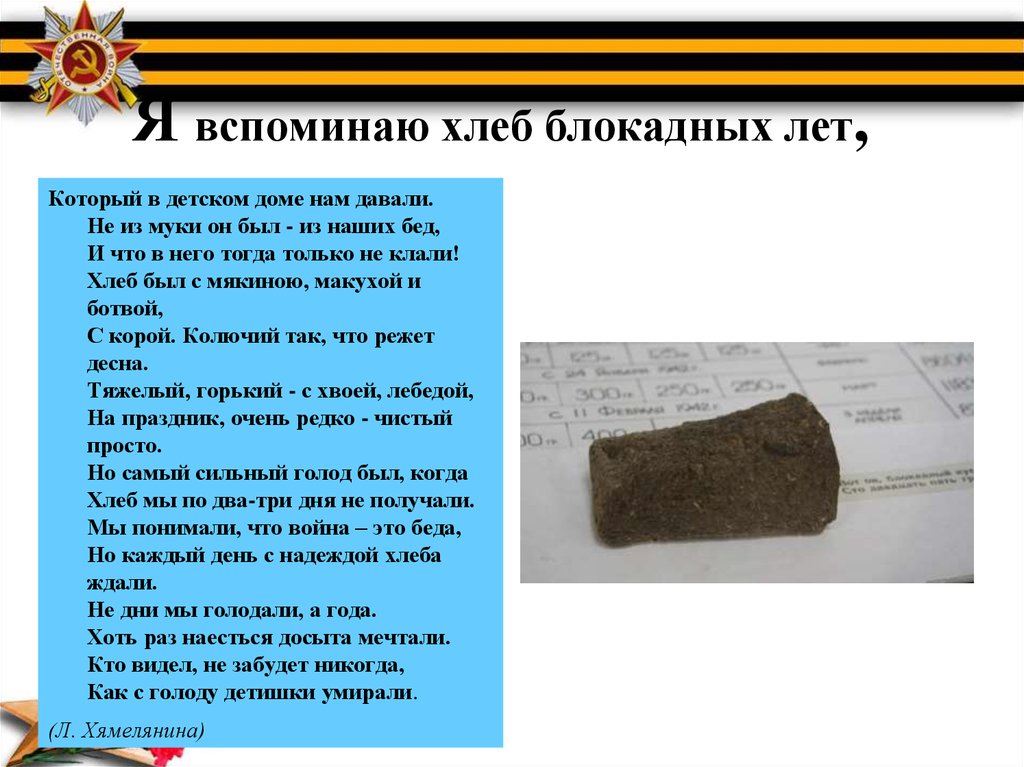

Многие приведенные стихи о блокаде Ленинграда подойдут для учеников начальной школы, ведь они написаны простым и понятным языком: часть авторов сами были детьми в оккупированном городе. Длилось то жуткое время мучительных 900 дней. Про карточки на еду слышали все, но вообразить, какой мизер по ним выдавался, может не каждый. Например, на ребенка полагалось 125 граммов хлеба и 1 ложка крупы в сутки, которых катастрофически не хватало и каждый день сотни людей умирали от голода. Сейчас дети купаются в изобилии сладостей, а их сверстники долгими блокадными зимами мечтали хотя бы о черством сухарике.

Например, на ребенка полагалось 125 граммов хлеба и 1 ложка крупы в сутки, которых катастрофически не хватало и каждый день сотни людей умирали от голода. Сейчас дети купаются в изобилии сладостей, а их сверстники долгими блокадными зимами мечтали хотя бы о черством сухарике.

Даже короткие стихи про блокаду, которые обязательно стоит прочитать каждому, могут передать детям атмосферу жутких лишений и потерь. И ту невыразимую словами радость, которую испытали выжившие жители после прорыва блокадного кольца.

Стихи о блокаде Ленинграда — Стихи & Поэзия

I

Я как рубеж запомню вечер:

декабрь, безогненная мгла,

я хлеб в руке домой несла,

и вдруг соседка мне навстречу.

— Сменяй на платье,— говорит,—

менять не хочешь — дай по дружбе.

Десятый день, как дочь лежит.

Не хороню. Ей гробик нужен.

Его за хлеб сколотят нам.

Отдай. Ведь ты сама рожала…—

И я сказала: — Не отдам.—

И бедный ломоть крепче сжала.

— Отдай,— она просила,— ты

сама ребенка хоронила.

Я принесла тогда цветы,

чтоб ты украсила могилу.—

…Как будто на краю земли,

одни, во мгле, в жестокой схватке,

две женщины, мы рядом шли,

две матери, две ленинградки.

И, одержимая, она

молила долго, горько, робко.

И сил хватило у меня

не уступить мой хлеб на гробик.

И сил хватило — привести

ее к себе, шепнув угрюмо:

— На, съешь кусочек, съешь… прости!

Мне для живых не жаль — не думай.—

…Прожив декабрь, январь, февраль,

я повторяю с дрожью счастья:

мне ничего живым не жаль —

ни слез, ни радости, ни страсти.

Перед лицом твоим, Война,

я поднимаю клятву эту,

как вечной жизни эстафету,

что мне друзьями вручена.

Их множество — друзей моих,

друзей родного Ленинграда.

О, мы задохлись бы без них

в мучительном кольце блокады.

II

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

III

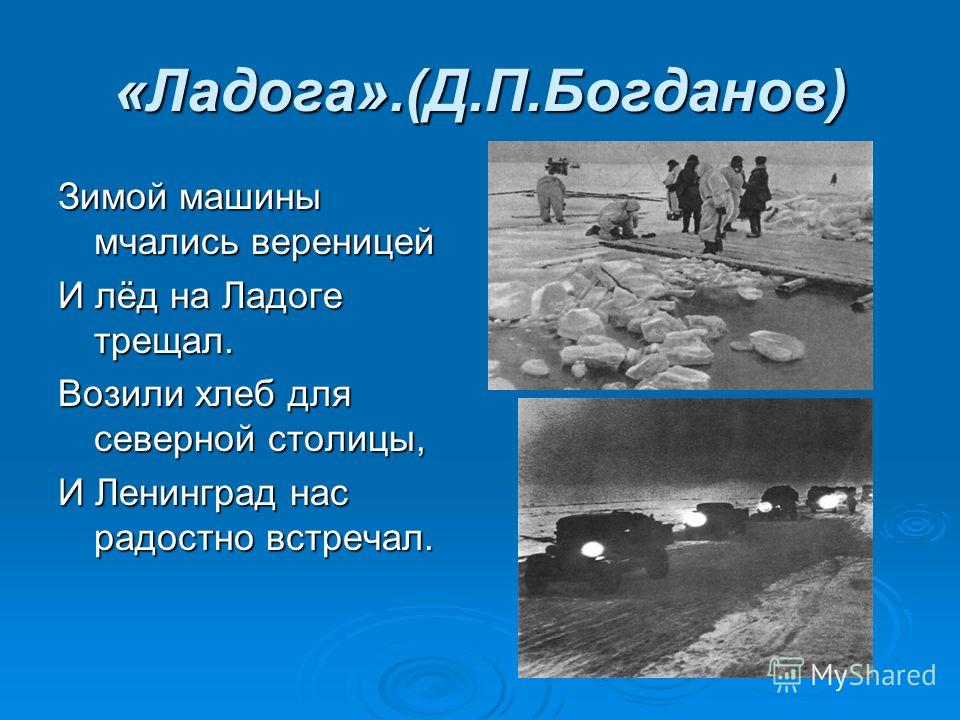

О да — иначе не могли

ни те бойцы, ни те шоферы,

когда грузовики вели

по озеру в голодный город.

Холодный ровный свет луны,

снега сияют исступленно,

и со стеклянной вышины

врагу отчетливо видны

внизу идущие колонны.

И воет, воет небосвод,

и свищет воздух, и скрежещет,

под бомбами ломаясь, лед,

и озеро в воронки плещет.

Но вражеской бомбежки хуже,

еще мучительней и злей —

сорокаградусная стужа,

владычащая на земле.

Казалось — солнце не взойдет.

Навеки ночь в застывших звездах,

навеки лунный снег, и лед,

и голубой свистящий воздух.

Казалось, что конец земли…

Но сквозь остывшую планету

на Ленинград машины шли:

он жив еще. Он рядом где-то.

На Ленинград, на Ленинград!

Там на два дня осталось хлеба,

там матери под темным небом

толпой у булочной стоят,

и дрогнут, и молчат, и ждут,

прислушиваются тревожно:

— К заре, сказали, привезут…

— Гражданочки, держаться можно…—

И было так: на всем ходу

машина задняя осела.

Шофер вскочил, шофер на льду.

— Ну, так и есть — мотор заело.

Ремонт на пять минут, пустяк.

Поломка эта — не угроза,

да рук не разогнуть никак:

их на руле свело морозом.

Чуть разогнешь — опять сведет.

Стоять? А хлеб? Других дождаться?

А хлеб — две тонны? Он спасет

шестнадцать тысяч ленинградцев.—

И вот — в бензине руки он

смочил, поджег их от мотора,

и быстро двинулся ремонт

в пылающих руках шофера.

Вперед! Как ноют волдыри,

примерзли к варежкам ладони.

Но он доставит хлеб, пригонит

к хлебопекарне до зари.

Шестнадцать тысяч матерей

пайки получат на заре —

сто двадцать пять блокадных грамм

с огнем и кровью пополам.

…О, мы познали в декабре —

не зря «священным даром» назван

обычный хлеб, и тяжкий грех —

хотя бы крошку бросить наземь:

таким людским страданьем он,

такой большой любовью братской

для нас отныне освящен,

наш хлеб насущный, ленинградский.

IV

Дорогой жизни шел к нам хлеб,

дорогой дружбы многих к многим.

Еще не знают на земле

страшней и радостней дороги.

И я навек тобой горда,

сестра моя, москвичка Маша,

за твой февральский путь сюда,

в блокаду к нам, дорогой нашей.

Золотоглаза и строга,

как прутик, тоненькая станом,

в огромных русских сапогах,

в чужом тулупчике, с наганом,—

и ты рвалась сквозь смерть и лед,

как все, тревогой одержима,—

моя отчизна, мой народ,

великодушный и любимый.

И ты вела машину к нам,

подарков полную до края.

Ты знала —я теперь одна,

мой муж погиб, я голодаю.

Но то же, то же, что со мной,

со всеми сделала блокада.

И для тебя слились в одно

и я и горе Ленинграда.

И, ночью плача за меня,

ты забирала на рассветах

в освобожденных деревнях

посылки, письма и приветы.

Записывала: «Не забыть:

деревня Хохрино. Петровы.

Зайти на Мойку сто один

к родным. Сказать, что все здоровы,

что Митю долго мучил враг,

но мальчик жив, хоть очень

слабый…»

О страшном плене до утра

тебе рассказывали бабы

и лук сбирали по дворам,

в холодных, разоренных хатах:

— На, питерцам свезешь, сестра.

Проси прощенья — чем богаты…—

И ты рвалась — вперед, вперед,

как луч, с неодолимой силой.

Моя отчизна, мой народ,

родная кровь моя,— спасибо!

V

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

VI

Вот так, исполнены любви,

из-за кольца, из тьмы разлуки

друзья твердили нам: «Живи!»,

друзья протягивали руки.

Оледеневшие, в огне,

в крови, пронизанные светом,

они вручили вам и мне

единой жизни эстафету.

Безмерно счастие мое.

Спокойно говорю в ответ им:

— Друзья, мы приняли ее,

мы держим вашу эстафету.

Мы с ней прошли сквозь дни зимы.

В давящей мгле ее терзаний

всей силой сердца жили мы,

всем светом творческих дерзаний.

Да, мы не скроем: в эти дни

мы ели землю, клей, ремни;

но, съев похлебку из ремней,

вставал к станку упрямый мастер,

чтобы точить орудий части,

необходимые войне.

Но он точил, пока рука

могла производить движенья.

И если падал — у станка,

как падает солдат в сраженье.

И люди слушали стихи,

как никогда,— с глубокой верой,

в квартирах черных, как пещеры,

у репродукторов глухих.

И обмерзающей рукой,

перед коптилкой, в стуже адской,

гравировал гравер седой

особый орден — ленинградский.

Колючей проволокой он,

как будто бы венцом терновым,

кругом — по краю — обведен,

блокады символом суровым.

В кольце, плечом к плечу, втроем —

ребенок, женщина, мужчина,

под бомбами, как под дождем,

стоят, глаза к зениту вскинув.

И надпись сердцу дорога,—

она гласит не о награде,

она спокойна и строга:

«Я жил зимою в Ленинграде».

Так дрались мы за рубежи

твои, возлюбленная Жизнь!

И я, как вы,— упряма, зла,—

за них сражалась, как умела.

Душа, крепясь, превозмогла

предательскую немощь тела.

И я утрату понесла.

К ней не притронусь даже словом —

такая боль… И я смогла,

как вы, подняться к жизни снова.

Затем, чтоб вновь и вновь сражаться

за жизнь.

Носитель смерти, враг —

опять над каждым ленинградцем

заносит кованый кулак.

Но, не волнуясь, не боясь,

гляжу в глаза грядущим схваткам:

ведь ты со мной, страна моя,

и я недаром — ленинградка.

Так, с эстафетой вечной жизни,

тобой врученною, отчизна,

иду с тобой путем единым,

во имя мира твоего,

во имя будущего сына

и светлой песни для него.

Для дальней полночи счастливой

ее, заветную мою,

сложила я нетерпеливо

сейчас, в блокаде и в бою.

Не за нее ль идет война?

Не за нее ли ленинградцам

еще бороться, и мужаться,

и мстить без меры? Вот она:

— Здравствуй, крестник

красных командиров,

милый вестник,

вестник мира…

Сны тебе спокойные приснятся

битвы стихли на земле ночной.

Люди неба больше не боятся,

неба, озаренного луной.

В синей-синей глубине эфира

молодые облака плывут.

Над могилой красных командиров

мудрые терновники цветут.

Ты проснешься на земле цветущей,

вставшей не для боя — для труда.

Ты услышишь ласточек поющих:

ласточки

вернулись в города.

Гнезда вьют они — и не боятся!

Вьют в стене пробитой, под окном:

крепче будет гнездышко держаться,

люди больше не покинут дом.

Так чиста теперь людская радость,

точно к миру прикоснулась вновь.

Здравствуй, сын мой, жизнь моя, награда,

здравствуй, победившая любовь!

Перевод вторник: Стихи, написанные во время блокады Ленинграда | Книги

Только что вышедший вчера осенний номер 2016, в котором представлены эксклюзивные произведения из 31 страны, написанные такими авторами, как Стефан Цвейг, Ласло Краснахоркай и Анита Раджа, мы представляем подборку из «Написано в темноте», нового революционного антология из Ugly Duckling Presse. Стихи, собранные в нем, были написаны в 1942 году, в самую суровую блокадную ленинградскую зиму, в которой погиб миллион человек. Чарльз Бернстайн сравнивает эти стихи с «искрой от двух деревянных палочек, разжигающих огонь, согревающий даже в апокалипсис».

— Редакция по телефону Асимптота

. . .

. .

Геннадий Гор

Ручей больной речью

Сказал воде, что она не берёт сторону.

Вода, больная тишиной

Тотчас снова завизжала.

в переводе с русского Бена Фелкер-Куинна, Евгения Осташевского и Матвея Янкелевича

. . .

Владимир Стерлигов, 1942 г.р.

Но я король. В белой рубашке

Я лежу, возвышаясь в сознании,

И рею мой флаг бледно-голубого тела

сквозь преграду потолка,

И смеюсь, что не нам сквозь стены ходить.

Пока сумерки клубятся в небе

Вокруг домов голые деревья,

И дергаются свои белые снега,

Колыхаясь вдруг коридоры пространства,

Словно руками касаясь предметов,

Словно там запрета на это не было,

Как будто с них содрали кожу.

. . .

Сугробы, снег, студеный ветер,

Квадратный лед образуется в глубине стекол.

Сегодня тихо умер третий из них,

То семейство сморщенных идолов.

Завтра утром в глубину здания

Проползет нога беззвучной смерти.

перевод с русского Эйнсли Морс

С задумчивою, пылкою задумчивостью, / Пьем эти беззвучные слова

Pavel Zaltsman

Ода обезжиренного времени для Chub

от Pavel Zaltsman

o Chub, o Golden, Sterling Chub,

. бесценный жир, запредельный!

Чья чешуя более прозрачна,

Чей слепок тоньше выгравирован?

— С уважением! Твоя одна!

Ты даже слишком деликатен.

Янтарный жир свисает с твоих швов

Поглотивший дымящийся торф.

Хотим, ох, как мечтаем

Согреться его живительным теплом.

У кого еще могут быть такие глаза:

Они висят, веревкой пробегают,

Как на широкоротом стакане

Цепляются пьяные росинки.

С задумчивой, пламенной думой,

Мы пьем эти беззвучные слова.

Наши головы затуманиваются, когда мы вытягиваем шеи, чтобы увидеть

Доски для глажки в магазине.

Этим я льщу тебя и прошу,

Когда ты паришь над этим умирающим миром,

О копченый голавль, сообщи мне

Как я могу быть счастливым взломщиком.

перевод с русского Чарльзом Суонком и Матвеем Янкелевичем

Щелкните здесь для получения дополнительной информации об этой антологии от Ugly Duckling Presse.

Геннадий Гор принадлежал к авангардистским кругам Ленинграда в 1930-е годы, но подвергся остракизму за якобы формализм. После блокады и возвращения из эвакуации в Пермь он стал известным ученым, собирателем искусства северных народов, писателем-фантастом. Он был известен в Ленинграде как искусствовед и наставник молодых писателей. Включенные здесь стихи были написаны между 19 июля42 г., когда началась его эвакуация, и 1944 г. Первые зимние месяцы Блокады он провел со своими родственниками.

Владимир Стерлигов был художником круга Казимира Малевича и близким другом ведущих членов ОБЭРИУ Даниила Хармса и Александра Введенского. Стерлигов был ранен на Ленинградском фронте в январе 1942 года. Он был выписан из госпиталя с диагнозом дистрофическое истощение и истощение и оставался в Ленинграде до эвакуации в Алма-Ату 19 июня.42. После блокады Стерлигов вернулся в Ленинград, где стал заметной фигурой в мире неофициального искусства, основав и возглавив — вместе со своей женой, художницей Татьяной Глебовой — неформальную «школу», которая стремилась продвигать усвоенные принципы. от Малевича и других художников раннего авангарда.

Стерлигов был ранен на Ленинградском фронте в январе 1942 года. Он был выписан из госпиталя с диагнозом дистрофическое истощение и истощение и оставался в Ленинграде до эвакуации в Алма-Ату 19 июня.42. После блокады Стерлигов вернулся в Ленинград, где стал заметной фигурой в мире неофициального искусства, основав и возглавив — вместе со своей женой, художницей Татьяной Глебовой — неформальную «школу», которая стремилась продвигать усвоенные принципы. от Малевича и других художников раннего авангарда.

Павел Зальцман , художник, принадлежал к кругу Павла Филонова, одного из старейшин ленинградского авангарда. Его профессиональная жизнь прошла на киностудиях сначала в Ленинграде, а затем в Алма-Ате. Потеряв родителей во время голода, Зальцман был эвакуирован из Ленинграда весной 1942 с женой и дочерью. Он остался в Алма-Ате на всю оставшуюся жизнь, где работал на киностудиях, занимался искусством, писал стихи, дневник и два романа. Зальцман писал стихи в течение тридцати лет, с 1922 по 1955 год. Только в последние годы, благодаря усилиям его дочери, ученые и широкая общественность узнали о его огромном количестве рисунков и картин до и после блокады.

Только в последние годы, благодаря усилиям его дочери, ученые и широкая общественность узнали о его огромном количестве рисунков и картин до и после блокады.

Эйнсли Морс — литературный переводчик и исследователь славянских литератур. Ее академические и переводческие интересы включают поэзию и прозу советской эпохи, современную русскую литературу и югославскую литературу.

Бен Фелкер-Куинн — педагог, общественный медиа-мейкер и поэт из восточной Пенсильвании. Он живет в Филадельфии.

Чарльз Суонк окончил Хэмпширский колледж в 2012 году. В настоящее время он учится в аспирантуре Принстонского университета на факультете славянских языков и литератур. Его интересы включают русскую и чешскую литературу 20-го века, теорию литературы и перевод.

В числе книг Матвея Янкелевича есть поэма Некоторые миры для доктора Фогта (Черный квадрат), сборник стихов, Альфа-пончик (United Artists) и повесть во фрагментах, Борис у моря (Осьминог). Его переводы включают « Сегодня я ничего не писал: Избранные произведения Даниила Хармса» (Ардис/Оверлук) и (совместно с Евгением Осташевским) « Приглашение меня к размышлению» Александра Введенского (Поэты NYRB), получившие Национальную премию за перевод. Он получил стипендии от Национального фонда искусств и Нью-Йоркского фонда искусств. Он является редактором-основателем Ugly Duckling Presse и преподает в Школе искусств Колумбийского университета и Высшей школе искусств Милтона Эйвери в Бард-колледже.

Его переводы включают « Сегодня я ничего не писал: Избранные произведения Даниила Хармса» (Ардис/Оверлук) и (совместно с Евгением Осташевским) « Приглашение меня к размышлению» Александра Введенского (Поэты NYRB), получившие Национальную премию за перевод. Он получил стипендии от Национального фонда искусств и Нью-Йоркского фонда искусств. Он является редактором-основателем Ugly Duckling Presse и преподает в Школе искусств Колумбийского университета и Высшей школе искусств Милтона Эйвери в Бард-колледже.

Евгений Осташевский — американский поэт и переводчик русского происхождения. Его книги включают Пират, который не знает ценности П i (Ображение Приема), Итература (Гадкий Утенок Presse), Жизнь и Мнения DJ Spinoza (Гадкий Утенок Presse). Он редактировал англоязычную антологию русских абсурдистских произведений 1930-х годов таких авторов, как Александр Введенский и Даниил Хармс, и перевел (совместно с Матвеем Янкелевичем) «9» Александра Введенского. 0004 Приглашение к размышлению (NYRB Poets). Его докторская диссертация была посвящена истории нуля. Он преподает гуманитарные науки в Нью-Йоркском университете.

0004 Приглашение к размышлению (NYRB Poets). Его докторская диссертация была посвящена истории нуля. Он преподает гуманитарные науки в Нью-Йоркском университете.

Поэзия после блокады Ленинграда

Монтаж, экфрасис, аллегория

Полина Барскова

Тему войны следует назвать одной из самых актуальных и, по иронии судьбы, продуктивных для современной русской поэзии. Различные его воплощения мы находим в творчестве таких ярких и непохожих друг на друга поэтов, как Елена Фанаилова, Мария Степанова, Станислав Львовский. Эти поэты в первую очередь озабочены новыми войнами Российской империи, такими как чеченские кампании, а также непосредственными, непрерывными войнами памяти, среди которых война между Советским Союзом и нацистской Германией до сих пор остается одной из самых горячих точек как в культурном, так и в культурном плане. политически, порождая новые интерпретации и репрезентации.

После одной из моих недавних бесед в США о культуре осады ко мне подошел вежливый пожилой джентльмен и задал мне вопрос, поразивший меня сначала своей абсурдностью, а затем и нелепой остротой: Ленинград закончился?» он спросил. Блокада Ленинграда, бедствие, унесшее до двух миллионов жизней, одно из самых драматических и противоречивых военных событий прошлого века, была снята в январе 1944 года — и тем не менее во многих зловещих смыслах она все еще продолжается и трансформируется. , производя новые смыслы в воображении россиян. Она была исчерпывающе описана и обсуждена, но остается тревожным, проблематичным эпизодом советской войны против нацистской Германии: наравне со сталинскими трудовыми лагерями блокада остается одной из самых проблемных зон советской истории.

Блокада Ленинграда, бедствие, унесшее до двух миллионов жизней, одно из самых драматических и противоречивых военных событий прошлого века, была снята в январе 1944 года — и тем не менее во многих зловещих смыслах она все еще продолжается и трансформируется. , производя новые смыслы в воображении россиян. Она была исчерпывающе описана и обсуждена, но остается тревожным, проблематичным эпизодом советской войны против нацистской Германии: наравне со сталинскими трудовыми лагерями блокада остается одной из самых проблемных зон советской истории.

В истории и памяти о Блокаде из сопоставляемых нарративов возникают категории драматического исторического масштаба: порядок (как якобы навязанный из Москвы, так и установленный местной партийной рынок к каннибализму) превратил блокаду Ленинграда в зону общественных репрессий и табу, огражденную на полвека от трезвой исторической экспертизы или художественной переадресации официальными терминами, героизма и стоицизм , скрывавший мрачную реальность, как погребальный саван. Социолог Лев Гудков утверждает, что позднесоветское общество было склеено мифом о победоносной войне и победившей нации и остается таковым и сегодня[1]. Любая конфронтация или деконструкция этой точки зрения вызывает у большинства россиян резко негативную реакцию. Как выразился один молодой пропутинский критик в ответ на публикацию текстов, о которых я расскажу ниже: «Мертвых не воскресишь. В случае двух миллионов блокадники [Блокадники и свидетели] — их не понять, их не услышать. Но вы можете молиться за них, просить прощения и хранить молчание». [2] Любая попытка откровенного диалога с национальным прошлым может быть воспринята с антагонизмом, отрицанием или и тем, и другим, и квазихайдеггеровским представлением. молчания превращается в инструмент управления национальной памятью. Один из моих собеседников сардонически высказал эту точку зрения, резюмируя, таким образом, господствующее сегодня в России мнение: «Не смей трогать их раны, так как у них и так нет никаких ран».

Социолог Лев Гудков утверждает, что позднесоветское общество было склеено мифом о победоносной войне и победившей нации и остается таковым и сегодня[1]. Любая конфронтация или деконструкция этой точки зрения вызывает у большинства россиян резко негативную реакцию. Как выразился один молодой пропутинский критик в ответ на публикацию текстов, о которых я расскажу ниже: «Мертвых не воскресишь. В случае двух миллионов блокадники [Блокадники и свидетели] — их не понять, их не услышать. Но вы можете молиться за них, просить прощения и хранить молчание». [2] Любая попытка откровенного диалога с национальным прошлым может быть воспринята с антагонизмом, отрицанием или и тем, и другим, и квазихайдеггеровским представлением. молчания превращается в инструмент управления национальной памятью. Один из моих собеседников сардонически высказал эту точку зрения, резюмируя, таким образом, господствующее сегодня в России мнение: «Не смей трогать их раны, так как у них и так нет никаких ран».

Но именно назло , вдохновленные несогласием с политикой замалчивания, современные русские поэты решают писать о Блокаде; самая интересная из этих попыток направлена на то, чтобы приблизить современного читателя к опыту и субъективности блокадников : как они представляли себе свое положение? Что они чувствовали, видели и слышали? Какие языки были придуманы в этом опыте и, что особенно важно, как эти языки могут быть транспонированы или переведены в сегодняшнюю поэтику?

В этом эссе я рассматриваю несколько современных поэтических текстов, посвященных Осаде, анализируя различные взгляды на задачу такого исторического жеста, а также формальные качества, принятые современными поэтами для своих постосадных созерцаний. Последняя публикация, монтаж-текст Сергея Завьялова «Рождественский пост», появилась в ведущем журнале «Новое литературное обозрение» и напрямую связана с такими феноменами исторических данных, как Блокадный архив, массой необработанных исходных материалов (дневников, писем, произведения художественной литературы), все еще ожидающие архивирования, публикации, прочтения, интерпретации. Поиски адекватной формы у Завьялова изобретательны, настойчивы, иногда смирительны, иногда разочаровывают — все, что может заключать в себе такой сложный поиск дикции. Его произведение представляет собой панорамный монтаж различных осадных языков. В смелой игре-диалоге с настойчивостью и необходимостью аутентичности он воспроизводит и рекомбинирует различные слои логоморфной машины «Осады»:

Последняя публикация, монтаж-текст Сергея Завьялова «Рождественский пост», появилась в ведущем журнале «Новое литературное обозрение» и напрямую связана с такими феноменами исторических данных, как Блокадный архив, массой необработанных исходных материалов (дневников, писем, произведения художественной литературы), все еще ожидающие архивирования, публикации, прочтения, интерпретации. Поиски адекватной формы у Завьялова изобретательны, настойчивы, иногда смирительны, иногда разочаровывают — все, что может заключать в себе такой сложный поиск дикции. Его произведение представляет собой панорамный монтаж различных осадных языков. В смелой игре-диалоге с настойчивостью и необходимостью аутентичности он воспроизводит и рекомбинирует различные слои логоморфной машины «Осады»:

Он сказал:

Алиментарная дистрофия – патологический процесс, который с клинической точки зрения

следует интерпретировать как нозологическую единицу. Яков

Раппопорт предположил, что это заболевание имеет гастрогенное происхождение. Опираясь на

Опираясь на

современные представления о многообразии функций слизистой

оболочки желудка и ее роли в нервной и гуморальной

регуляции жизненных процессов, автор считает нарушение

слизистой оболочки желудка решающим звеном в патогенез

алиментарная дистрофия.

Она сказала:

Я лежу здесь больная. А они: жрать жрать жрать жрать.

Вы сказали:

О, как прекрасен был снегопад в сумерках,

Снежинки, размывающие очертания пространства.

Исчезновение линий, исчезновение теней, онемение звуков.

Говорили:

Вчера ночью осколки Южного участка фронта

-й советской армии под командованием генерала Харитнова прорвали 9-й0003 укрепления немецко-фашистской армии и оккупированный Ростов. Группа генерала Клейста

полностью уничтожена, погибло более 5000 человек.

И тогда мы пели:

Вспоминаем его смерть,

Вещаем его воскресение,

Мы ожидаем Его прихода во славе.

Иисусе, Агнец Божий: помилуй нас.

Иисус, носитель грехов наших: помилуй нас.

Иисус, Искупитель, Искупитель мира: дай нам свой мир.[3]

Этот эффектный коллаж-попурри сочетает в себе дискурсы религиозных гимнов, продовольственных пайков, личных дневников, официальных сообщений о славе советского оружия и отголоски подпольной поэзии блокады, никогда не предназначенной для публикации. От этого сочетания возникает своеобразный двойной эффект, размывающий в сознании читателя ощущения «настоящего» (как бы «там» и «тогда») и отчужденности. С ретроспективной точки зрения радикально разные способы осмысления «Осады» как противоречат, так и подчеркивают друг друга. Этот эффект многословия, организованного хаоса, убедительно воспроизведенного Завьяловым, фигурирует во многих блокадных дневниках. Бросающая вызов диалогу уверенность языка официальной пропаганды резко контрастирует с возвышенной поэзией, которую осаждающие используют в качестве «духовных костылей», и с апатическим упадком сознания осаждающих от голода, болезней и умственного упадка. Порча языка в ситуации исторической травмы становится неизбежным камнем преткновения для любого, кто занимается архивом «Осады»: влияние страдания на язык сложно игнорировать. В документах можно наблюдать, как голод пожирает ткани речи, как мышцы, одна грамматическая категория за другой: род, время, число исчезают из поля зрения.

Порча языка в ситуации исторической травмы становится неизбежным камнем преткновения для любого, кто занимается архивом «Осады»: влияние страдания на язык сложно игнорировать. В документах можно наблюдать, как голод пожирает ткани речи, как мышцы, одна грамматическая категория за другой: род, время, число исчезают из поля зрения.

Как понять, что сочинение Завьялова есть поэзия ? Он строит свой текст причудливо, грубо и вместе с тем строго, через параллелизмы и повторения, порождающие новые связи, озвучивая аллюзии, как в эхо-камере. Его задача — приблизиться к смыслу и звучанию осадной литургии. Важно отметить, что Завьялов никогда не навязывает форму религиозной гармонии из вне исторического процесса, ретроспективно, а локализует и развивает ее внутри года существования Осада, когда, как свидетельствуют различные источники, резко возросла интенсивность религиозной практики. Церкви функционировали в городе даже в зимние месяцы, когда пекарни, больницы и морги «замирали» в тишине.

Пытаясь найти экфрастическое выражение для травмы Блокады, Завьялов следует блокадным фигурам Елены Шварц, которую часто называют одним из центральных поэтических голосов советского андеграунда с 1970-х годов. Незадолго до своей безвременной кончины в 2010 году Шварц написала цикл Блокадный портрет через жанр, натюрморт и пейзаж ,[4] который пытается работать с этим историческим материалом не через дискурсивное накопление и звуковую поэзию, как это делает Завьялов, а как видение:

Сумерки брызг мусора в окно.

Мальчик сгорбился: у него нет терпения.

Мальчик проверяет кипящий котелок, булькает:

Что у нас сегодня? У нас есть кошка!

Когда она спросила, он сказал «Кролик».

Когда она ела, он смеялся. Дико, безумно.

Вскоре он умер. А у вас в эфире

Скетч с углем nature morte (да, действительно!).

Свеча, осколок столярного клея,

Хлебный паек, горсть чечевицы.

Рембрандт! Я хочу жить; Я хочу молиться.

Даже если превратиться в лед, в соль, в камень.

(«Nature Morte»)

Для осмысления образности Шварца важно поместить событие Блокады не только в историю «советского Петербурга» (то есть Ленинграда), но и в его эстетическую мифологию. Город парадоксов с момента своего замысла, он сочетал в себе две категории (само)описания — «опасность» и «красота». В рамках этой парадигмы Осада стала радикальным, кошмарным выражением этого эстетического оксюморона.

Многие тысячи визуальных образов осажденного города были созданы во время Осады во всевозможных стилях и техниках. Большинство из этих поразительно смелых произведений до сих пор пылятся в небольших исторических архивах Петербурга. Изучая их, поражаешься переосмыслению смысла и значения традиционных жанров.

Например, в Блокадном дневнике Татьяны Глебовой, ученицы Павла Филонова — парадоксальной и гордой носительницы традиций русского авангарда, — мы читаем о том, что она увидела новый смысл в знаменитых фламандских натюрмортах в Эрмитаже, пышных и мерцающий. Сквозь голод и отчаяние Глебова находит новый смысл и новую одухотворенность в чувственных формах и красках еды — к этой тоске Шварц обращается с трагической иронией. Ее nature morte — это скорее подлинность, чем фантазия, болезненная нехватка, а не мечты и белая ложь, порождающая лишь безумие, но, в основном, это творческая трансцендентность — выжившему нужен только воздух, чтобы вызвать в воображении, организовать свою мрачную композицию. . И Рембрандт появляется здесь неспроста, вездесущий как в письме, так и в качестве влияния на образы, изображающие Блокадный период: повелитель жирной тени и скудного света материально существовал в городе большей частью в своих воображаемых и мнемонических проявлениях. Например, в то время как знаменитые Рембрандты ( Даная, Блудный сын, Саския как Флора, и др.) была эвакуирована из Эрмитажа в октябре 1941 г. В последующие зимы гиды Эрмитажа, получавшие еду от сочувствующего моряка или другого посетителя, отплачивали за эту доброту витиеватым описанием детализируйте отсутствующие картины, все время жестикулируя в сторону их пустых рам.

Ее nature morte — это скорее подлинность, чем фантазия, болезненная нехватка, а не мечты и белая ложь, порождающая лишь безумие, но, в основном, это творческая трансцендентность — выжившему нужен только воздух, чтобы вызвать в воображении, организовать свою мрачную композицию. . И Рембрандт появляется здесь неспроста, вездесущий как в письме, так и в качестве влияния на образы, изображающие Блокадный период: повелитель жирной тени и скудного света материально существовал в городе большей частью в своих воображаемых и мнемонических проявлениях. Например, в то время как знаменитые Рембрандты ( Даная, Блудный сын, Саския как Флора, и др.) была эвакуирована из Эрмитажа в октябре 1941 г. В последующие зимы гиды Эрмитажа, получавшие еду от сочувствующего моряка или другого посетителя, отплачивали за эту доброту витиеватым описанием детализируйте отсутствующие картины, все время жестикулируя в сторону их пустых рам.

Мертвая и пустая природа осадного существования вызывала видения, которые Шварц остро ощущал и переосмысливал. Стремление Шварца представить Блокаду как историко-эстетическое визуальное событие, как зрелищную городскую катастрофу, глубоко укоренено в чувствах художников Блокады: один из самых интересных творческих результатов, или продуктов этой катастрофы , если использовать понятие дистанцирования Мориса Бланшо, были гибридными дневниками, в которых художники, никогда не писавшие выразительно до осады (и писатели, которые никогда не рисовали), использовали «альтернативный» художественный способ, чтобы восстановить творческую психику, разрушенную травмой. Многие свидетели гибели своего города предпочитают преступить границу между визуальным и дискурсивным, надеясь тем самым сохранить свои впечатления в рамках диалогической экфрастической системы, где смысл собственной травмы может быть уловлен только через голос другого или другой голос, т. е. знаковая система. (Феномен компенсаторного описания блокады широко использовался свидетелями: экфрастические дневники Александра Никольского, Игоря Чайко и Якова Рубанчика стали важнейшими документами блокадной трагедии.

Стремление Шварца представить Блокаду как историко-эстетическое визуальное событие, как зрелищную городскую катастрофу, глубоко укоренено в чувствах художников Блокады: один из самых интересных творческих результатов, или продуктов этой катастрофы , если использовать понятие дистанцирования Мориса Бланшо, были гибридными дневниками, в которых художники, никогда не писавшие выразительно до осады (и писатели, которые никогда не рисовали), использовали «альтернативный» художественный способ, чтобы восстановить творческую психику, разрушенную травмой. Многие свидетели гибели своего города предпочитают преступить границу между визуальным и дискурсивным, надеясь тем самым сохранить свои впечатления в рамках диалогической экфрастической системы, где смысл собственной травмы может быть уловлен только через голос другого или другой голос, т. е. знаковая система. (Феномен компенсаторного описания блокады широко использовался свидетелями: экфрастические дневники Александра Никольского, Игоря Чайко и Якова Рубанчика стали важнейшими документами блокадной трагедии. ) символический сюжет (т. е. освещение осажденного города), пронизанный травматическими ассоциациями. Для Шварца экфрастическое письмо снова становится инструментом, чтобы зафиксировать поверхностный ужас Блокады, определить это время и сделать это эстетически.

) символический сюжет (т. е. освещение осажденного города), пронизанный травматическими ассоциациями. Для Шварца экфрастическое письмо снова становится инструментом, чтобы зафиксировать поверхностный ужас Блокады, определить это время и сделать это эстетически.

Следует отметить, что в плане восприятия проекты Шварца и Завьялова остались практически незамеченными широкой читательской аудиторией. Однако в последнее время медийным событием российской блогосферы стал следующий своеобразный текст, ревизионистская интерпретация «Осады» Виталия Пуханова:

В Ленинграде, на улице Марата

В 1943 году

Кто-то тарелку супа съел.

Таким образом порядок вещей был нарушен.

Выехали две машины милиционеров:

Нельзя есть!

Вы нарушили правила!

Мы здесь не едим мясо.

Мы здесь для защиты.

Мы здесь считаем дни войны.

Нас больше не интересует

Для какой-то кошки или какой-то вороны.

Жуткий голод — убийца

Защищает сегодня Ленинград.

Потрясающий город — могильщик

Отпугивает врага.

Ленинград исчезает

Из поля зрения врага.

Где Эрмитаж? Где находится «Летний сад»?

Добро пожаловать в другое измерение.

Ни наяву, ни сном

Ты можешь быть здесь живым?

Мы победим

Потому что мы не будем есть!

В конце времен,

Наша плоть превратится в камень.

Наш враг будет помнить

Наше преображение.[5]

Текст Пуханова был одной из самых горячих тем в блогосфере на той неделе — необычный для современной русской поэзии уровень шума. Комментарии были необычайно неоднозначными. Одни высмеивали поэта за то, что он вскрыл «священные раны истории», другие с таким же усердием поздравляли его с тем, что он позволил, наконец, русской поэтической речи дистанцироваться от исторического маскарада сентиментальности, стыда и мнемонического паралича. Двумя центральными факторами, которые больше всего беспокоили читателей, были форма стихотворения (ритмический рисунок, обычно используемый детскими стишками) и его непростая, абсурдистская аллегорическая конструкция самоиндуцированного голода. Пуханов использует аллегорию в своих эпистемологических целях: вместо того, чтобы попытаться вернуться к событию, он играет с ним по правилам своей вызывающе-аисторической игры. Читая это остроумное, парадоксальное стихотворение о самосохраняющемся опыте катарсиса, человек узнает больше о сегодняшней мифологии Осады (ценность сама по себе), чем об Осаде как историческом явлении. И все же я вижу в этой провокации здоровый жест: чтобы залечить раны осадного позора, следует отнестись к ним с вниманием и смирением, которые не могут исключить того очищающего ужасающего смеха, часто присутствующего в текстах 9Блокадники 0004 сами . Эти три очень разных способа изображения Блокады — квазиархивный монтаж Завьялова, болезненно-красивое зрелище Шарца и гротескная аллегория Пуханова — кажутся мне весьма обнадеживающей тенденцией к нарушению молчания и смелости оглянуться назад, заговорить о ней и к ней. историческая травма в то время, когда государство снова пытается отвести взгляд от множества нанесенных им всевозможных ран.

Пуханов использует аллегорию в своих эпистемологических целях: вместо того, чтобы попытаться вернуться к событию, он играет с ним по правилам своей вызывающе-аисторической игры. Читая это остроумное, парадоксальное стихотворение о самосохраняющемся опыте катарсиса, человек узнает больше о сегодняшней мифологии Осады (ценность сама по себе), чем об Осаде как историческом явлении. И все же я вижу в этой провокации здоровый жест: чтобы залечить раны осадного позора, следует отнестись к ним с вниманием и смирением, которые не могут исключить того очищающего ужасающего смеха, часто присутствующего в текстах 9Блокадники 0004 сами . Эти три очень разных способа изображения Блокады — квазиархивный монтаж Завьялова, болезненно-красивое зрелище Шарца и гротескная аллегория Пуханова — кажутся мне весьма обнадеживающей тенденцией к нарушению молчания и смелости оглянуться назад, заговорить о ней и к ней. историческая травма в то время, когда государство снова пытается отвести взгляд от множества нанесенных им всевозможных ран.