Содержание

Конспект НОД по рисованию в старшей группе «Ласточка» | План-конспект занятия по рисованию (старшая группа):

Конспект НОД по рисованию.

Старшая группа.

Тема: Ласточка

Задачи:

Образовательные:

- закреплять умение создавать цветовые композиции, используя различные цвета и оттенки

- совершенствовать умение вычленять и называть геометрические фигуры

- закреплять умение располагать изображения по всему листу

Развивающие:

- развивать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка

Воспитательные:

- формировать эстетическое отношение к предметам окружающего мира

- закреплять умение замечать недостатки своих работ

Вид: предметное рисование

Оборудование: карандаш, лист бумаги, краски, кисти, образец.

Материалы и инструменты: лист бумаги, краски и кисти, вода.

Ход.

- Мотивационно-ориентировочный этап.

Ребята, когда я шла в детский сад, мимо меня пролетела птичка, а какая, вы сейчас сами узнаете:

Травка зеленеет,

Солнышко блестит;

Ласточка с весною

В сени к нам летит.

С нею солнце краше

И весна милей…

Прощебечь с дороги

Нам привет скорей!

Дам тебе я зерен;

А ты песню спой

Что из стран далеких

Принесла с собой.

Какую птицу я встретила? (ласточку) Правильно! Ласточка рассказала мне, что она участвует в конкурсе фотографий! Она просит, что бы мы ей помогли.

- Поисковый этап.

Что мы можем сделать? (нарисовать) Правильно! Давайте её нарисуем. Только она хочет, чтобы её фото выделялось от всех остальных. Как это сделать? Весной у нас начинают появляться первые цветы. Давайте оформим фото ласточки в цветочной рамке!

Но прежде чем приступить к рисованию, нужно вспомнить строение ласточки. Что у неё есть? (туловище, голова, крылья, хвост, клюв) Молодцы! А какого цвета её оперение? (черного) Грудка? (белого) Какой хвост у ласточки? (раздвоенный) Какие крылья? (широкие) Правильно!

Но чтобы у нас получилось красивое фото, нужно размять пальцы.

Пальчиковая гимнастика «Ласточка»

Ласточка, ласточка,

Милая касаточка,

Ты где была,

Ты с чем пришла?

— За морем бывала,

Весну добывала,

Несу, несу

Весну-красну. (на каждую строчку большой пальчик «здоровается» дважды со всеми пальцами, начиная с указательного, сначала на правой, потом на левой руке)

(на каждую строчку большой пальчик «здоровается» дважды со всеми пальцами, начиная с указательного, сначала на правой, потом на левой руке)

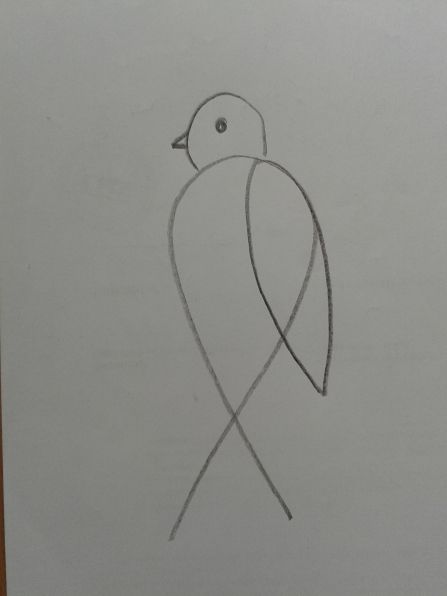

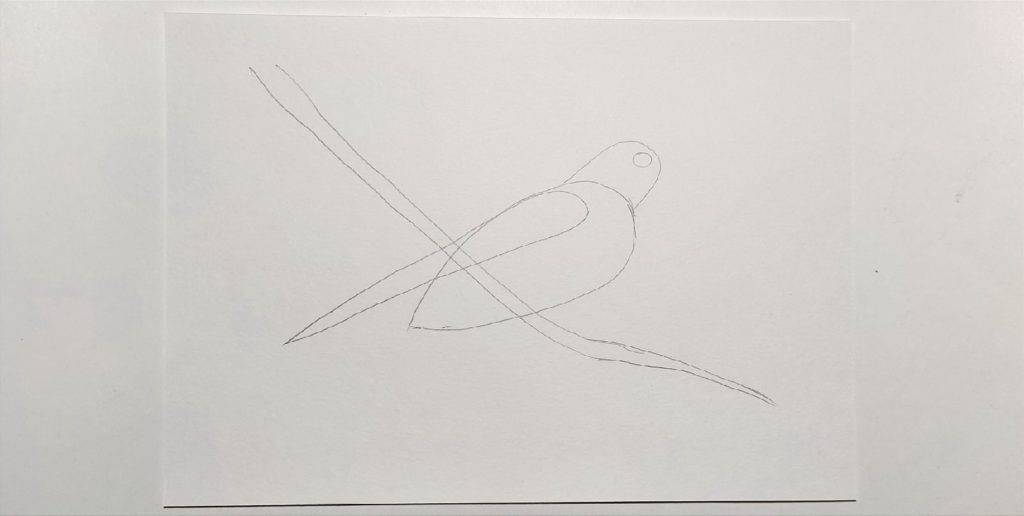

Ребята, как вы думаете, с чего мы начнём рисовать ласточку? (с туловища) Что будем рисовать потом? (голову, крылья, хвост, лапки, клюв, глаз) Правильно!

- Практический этап.

Возьмите карандаш, левее середины изображаем чуть наклонённый овал – туловище. Затем рисуем голову. А голова на какую геометрическую фигуру похожа? (на круг) Изображаем круг с левой стороны овала. Соединяем плавной линией голову с туловищем с обеих сторон. Теперь стираем ластиком те элементы, где голова соприкасается с туловищем. С правой стороны туловища сверху и снизу изображаем по одной прямой линии чуть вверх. Затем соединяем их между собой. Получается хвост. Стираем овал с правой стороны. Изображаем крылья. Рисуем дугу вверху, соединяем её плавной линией с туловищем. Нижнее крыло начинаем с плавной линии и соединяем её прямо линией с туловищем. Стираем ненужные линии. Обозначаем клюв у нашей ласточки – треугольник. Убираем ластиком элемент головы, где она переходит в клюв. Лапки и глаз нарисуем позже краской. Наша ласточка почти готова! Осталось её разукрасить. Но для начала она предлагает нам поиграть.

Стираем ненужные линии. Обозначаем клюв у нашей ласточки – треугольник. Убираем ластиком элемент головы, где она переходит в клюв. Лапки и глаз нарисуем позже краской. Наша ласточка почти готова! Осталось её разукрасить. Но для начала она предлагает нам поиграть.

Игра «Веснянка»

Солнышко, солнышко, золотое донышко,

(дети идут по кругу)

Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!

Побежал в саду ручей,

(дети бегут по кругу)

Прилетело сто грачей,

(дети машут руками, стоя на месте)

А сугробы тают, тают,

(дети приседают на месте)

А цветочки подрастают.

(дети медленно встают)

Теперь мы можем приступать к окрашиванию ласточки.

Какую краску мы возьмём? (чёрную) Возьмите кисточку, намочите её в воде и макните в чёрную краску. Мы будем закрашивать не все части ласточки. Посмотрите. Тонкой полоской возле контура. Хвост закрашиваем полностью. Голову в том месте, где она соединяется с туловищем и сверху. Рисуем лапки. Теперь ставим точку – глаз. Полоскаем кисточку и набираем коричневую краску для клюва.

Полоскаем кисточку и набираем коричневую краску для клюва.

А теперь придумайте самостоятельно цветочную рамку. Молодцы!

- Рефлексивно-оценочный этап.

Какие красивые получились фото! Посмотрите и скажите, всё ли у вас получилось? Саша, как ты считаешь? Я надеюсь, ласточка победит в этом конкурсе.

Тема: «Ласточка, прилетай скорей!» | План-конспект занятия по рисованию (подготовительная группа):

Конспект занятия по рисованию в подготовительной группе

Тема: «Ласточка, прилетай скорей!»

Цель: закрепить знания детей о весне; научить рисовать ласточку.

Задачи:

— продолжать учить детей называть признаки времени года «весна»;

— продолжать знакомить с перелётной птицей ласточка;

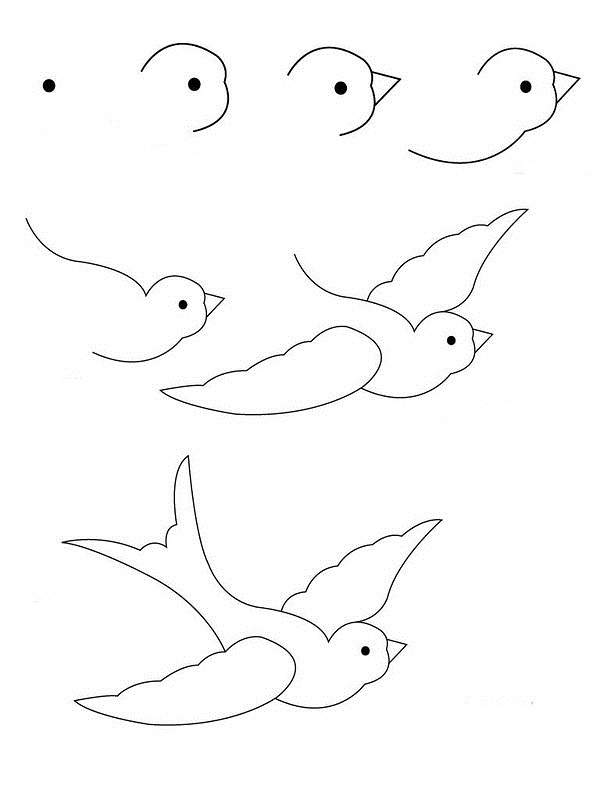

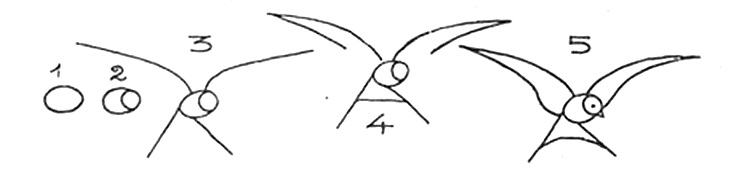

— познакомить со схемой рисования ласточки;

— воспитывать любовь к природе и живым существам.

Материалы: картинки с изображением перелётных птиц, схема рисования ласточки, простые карандаши, акварельные краски.

Ход занятия

Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года? (ответы детей)

Воспитатель: Назовите мне признаки весны. (ответы детей)

Воспитатель: Какие птицы вернулись к нам из тёплых стран? (ответы детей)

Воспитатель: Правильно, перелётные. Сейчас мы с вами поиграем в игру «Назови перелётную птицу».

Дидактическая игра «Назови перелётную птицу». (дети по картинке определяют название перелётной птицы)

Воспитатель: (читает стихотворение Плещеева А. Н. «Травка зеленеет»)

Травка зеленеет,

Солнышко блестит;

Ласточка с весною

В сени к нам летит.

С нею солнце краше

И весна милей…

Прощебечь с дороги

Нам привет скорей!

Дам тебе я зерен,

А ты песню спой,

Что из стран далеких

Принесла с собой…

Ребята, посмотрите на ласточку. (воспитатель показывает картинку с изображением ласточки)

Ласточка — небольшая красивая перелётная птица, стремительная в полёте, с длинными остроконечными крыльями. В народе её ласково зовут «касаточка».

В народе её ласково зовут «касаточка».

Быстрокрылые ласточки прилетают с наступлением тёплых весенних деньков и сразу же принимаются за строительство гнёзд. Для постройки своего домика ласточке нужна влажная глина, шерстинки животных, перышки других птиц, соломинки и травинки.

Собрав достаточно материала, птицы лепят домики-чаши, скрепляя соломинки, шерстинки и глину своей слюной. Ласточки прикрепляют свои гнезда к карнизам домов, под крышами и балконами. (воспитатель показывает картинку с гнездом ласточки)

Ласточка является дневной птицей. В это время суток она летает и ищет пищу. Питаются ласточки на лету. Они непревзойденные акробаты и вытворяют в воздухе невероятные вещи. Таким образом, поймать какую-то мушку или жучка является для этой птицы простейшим заданием.

В рацион ласточек в основном входят насекомые. Птица поедает различных кузнечиков, стрекоз. При наличии опасности ласточка даёт сигнал, который предупреждает остальных птиц.

С появлением в гнезде вылупившихся из яиц птенцов заботливые родители приносят им еду: мошек, комаров, прилетая к гнезду около тысячи раз в день!

Примерно через месяц птенцы покидают родное гнездо и, подобно взрослым птицам, весело носятся в небе вслед за родителями, хватая на лету мошек, комаров и других насекомых.

Теперь давайте подвигаемся. Встаём в круг и слушаем меня внимательно.

Физкультминутка «Ласточка»

Ласточки летели, (бегут по кругу, машут руками)

Все люди глядели.

Ласточки садились, (приседают)

Все люди дивились.

Сели, посидели, (руки опускают за спиной)

Взвились, полетели,

Песенки запели. (бегут по кругу)

Воспитатель: Молодцы! Садимся и готовимся к рисованию ласточки. Посмотрите на схему. Как вы будете изображать ласточку? (ответы детей)

Воспитатель объясняет схему рисования ласточки поэтапно.

Воспитатель: Сначала вы сделаете эскиз ласточки с помощью простого карандаша. Затем будете работать с акварельными красками. Какие цвета вы возьмёте для изображения ласточки? (ответы детей)

Воспитатель: Не забудьте сделать фон рисунка, правильно подбирая для него цвет акварельных красок. Ведь ласточки летают в небе, значит вы должны подобрать цвета, которые подходят для его изображения. Приступаем к рисованию.

Дети рисуют, воспитатель в процессе индивидуальной работы даёт советы.

Воспитатель: Наше занятие заканчивается. Ваши рисунки должны высохнуть. Вы все молодцы! Все старались. Ласточки у вас получились замечательные.

ЛОР и аллергологи | Нормальное глотание

НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ГЛОТАНИЯ

Доктор Джонатан Авив

Целью глотания является безопасное перемещение пищи изо рта в желудок. Множество болезней и состояний влияют на эту основную цель. Таким образом, понимание нормального глотания является одним из ключей к началу разработки терапевтического плана для пациента с нарушением глотания. Никто не стал бы тратить усилия, пытаясь изменить что-то в глотании, которое вполне может быть в пределах нормального диапазона глотания. Цель этой главы — подробно описать нормальное глотание с клинической точки зрения. Акцент будет сделан на соотнесении нормальной физиологии глотания с соответствующей анатомией головы и шеи. Стадии глотания можно разделить на три фазы: оральную, глоточную и пищеводную, при этом оральная фаза находится под произвольным нервно-мышечным контролем, а последние две фазы — под непроизвольным нервно-мышечным контролем.

ОРАЛЬНАЯ ФАЗА

Оральную фазу глотания можно разделить на оральную подготовительную и оральную транспортную фазы. В подготовительной фазе ротовой полости губы, язык, нижняя челюсть, небо и щеки действуют совместно с потоком слюны, перемалывая и манипулируя представленной пищей до такой консистенции и положения, чтобы последующие фазы глотания могли происходить безопасно и надлежащим образом. Афферентные и эфферентные вклады черепно-мозговых нервов, необходимые для выполнения оральной фазы, перечислены в Таблице 1. После того, как пищевой болюс приготовлен, начинается оральная транспортная фаза, когда мускулатура губ и щек сокращается, а затем следует сокращение языка против жесткости. небо (1). Когда происходит контакт языка с твердым небом, мягкое небо приподнимается по мере того, как сокращаются мышцы, напрягающие veli palatini, levator veli palatini и нёбно-глоточную мышцу, оттягивая нёбную занавеску кверху и кзади к слизистой оболочке носоглотки и мускулатуре (2).

Нормальное движение передних двух третей языка необходимо для выполнения задач оральной стадии глотания. Мускулатура языка может быть разделена на внешние и внутренние мышцы. К внешним мышцам относятся подбородочно-язычная, подъязычно-язычная, шилоязычная и небно-язычная мышцы. Эти мышцы берут свое начало вдоль подбородочного отдела позвоночника, подъязычной кости, шиловидного отростка и мягкого неба соответственно и прикрепляются либо к подъязычной кости, либо к другим внешним или внутренним мышцам языка. Основные действия внешних мышц языка заключаются в том, чтобы тянуть язык вперед, назад, вверх и вниз (3).

Собственные мышцы языка представляют собой пучки переплетающихся волокон, содержащих соединительнотканные перегородки. Эти мышцы берут начало в подслизистой оболочке языка и врастают друг в друга и во внешние мышцы языка в различных местах по всему языку. Основное действие внутренних мышц заключается в изменении формы языка во время артикуляции и глотания.

Из разнообразия источников и прикреплений мышц языка видно, что физиологически воспроизвести эти переплетающиеся мышечные действия сложно и неэффективно, отсюда и несоизмеримый диапазон затруднений при глотании, неизбежно возникающих после абляционной хирургии рака языка, независимо от сложности реконструкция (4).

В то время как функционирование передних двух третей языка имеет решающее значение для нормального функционирования оральной фазы глотания, задняя треть языка, или основание языка, также играет важную роль в создании сил, которые продвигают пищевой комок сзади по направлению к глотке. Без функционирующей основы языка контакт языка с мягким небом невозможен. При нарушении контакта языка с мягким небом во время оральной фазы глотания носоглотка не может быть изолирована от ротовой полости, поэтому создается недостаточное отрицательное давление, когда подъязычно-нижнечелюстной комплекс поднимается от задней стенки глотки во время глоточной фазы глотания (5). . В результате продвижение болюса значительно ухудшается.

Для нормального функционирования языка двигательная и сенсорная системы языка должны быть неповрежденными. Для оценки двигательной функции языка следует сначала осмотреть язык в состоянии покоя по дну ротовой полости с открытым ртом. Физикальное обследование, демонстрирующее фасцикуляцию языка, может быть первым признаком нарушения неврологической функции в целом и нарушения неврологической функции языка в частности (6). Для дальнейшей оценки двигательной функции языка можно оценить подвижность языка, попросив пациента двигать языком вверх, вниз и в стороны по команде. Силу языка можно оценить, попросив пациента прижать язык к языковой пластинке или к слизистой оболочке щеки.

Для дальнейшей оценки двигательной функции языка можно оценить подвижность языка, попросив пациента двигать языком вверх, вниз и в стороны по команде. Силу языка можно оценить, попросив пациента прижать язык к языковой пластинке или к слизистой оболочке щеки.

Оценка чувствительности языка также важна для оценки глотания. Используя двухточечное различение, было показано, что кончик языка является наиболее чувствительной областью поверхности языка, за ней следуют латеральная дорсальная часть языка, латеральная вентральная часть языка и дно рта (7). Было показано, что нарушение чувствительности языка приводит к серьезным нарушениям функции полости рта как у здоровых людей, так и у пациентов с раком полости рта (8, 9).

Существуют возрастные изменения сенсорной дискриминации языка, при этом у людей старше 60 лет уровень чувствительности по двум точкам на передних двух третях языка статистически значимо ниже, чем у людей моложе 40 лет (10) . Также существуют возрастные изменения двигательной функции языка с удлинением времени орального транзита у лиц старше 60 лет по сравнению с людьми моложе 60 лет (11). Сочетание результатов снижения сенсорной и моторной функции языка с возрастом может способствовать увеличению распространенности дисфагии, аспирации и пневмонии, наблюдаемых у пожилых людей (12, 13). У здоровых людей оральная фаза глотания обычно завершается примерно за 1 секунду (14).

Сочетание результатов снижения сенсорной и моторной функции языка с возрастом может способствовать увеличению распространенности дисфагии, аспирации и пневмонии, наблюдаемых у пожилых людей (12, 13). У здоровых людей оральная фаза глотания обычно завершается примерно за 1 секунду (14).

ГЛОТОЧНАЯ ФАЗА

Как только пищевой комок достигает небно-язычных складок или передних миндалин, рефлекторно начинается глоточная фаза глотания. Считается, что другие факторы, помимо пищевого комка, соприкасающегося с передними глоточными дугами, ответственны за инициацию глотания, такие как движение языка сзади и стимуляция глотки (15, 16). Кроме того, в нескольких исследованиях было показано, что глотательный рефлекс может быть полностью инициирован периферической стимуляцией внутренней ветви верхнего гортанного нерва (17, 18, 19)., 20). Афферентные и эфферентные вклады черепно-мозговых нервов, необходимые для осуществления глоточной фазы глотания, перечислены в табл. II.

В действительности при инициации глотательного рефлекса происходит следующее:

1. Небно-глоточное закрытие для предотвращения рефлюкса содержимого в заднюю хоану.

2. Закрытие гортани в определенной последовательности для предотвращения аспирации.

3. Сокращение мышц-констрикторов глотки в направлении сверху вниз.

4. Возвышение гортани и подъязычной кости к основанию языка.

5. Расслабление тонически сокращенной перстнеглотки, чтобы обеспечить прохождение пищевого комка в пищевод.

Небно-глоточное закрытие осуществляется за счет сокращения мышц, поднимающих небную перегородку, которые приподнимают мягкое небо к задней стенке носоглотки. Медиальное сокращение мускулатуры боковой стенки глотки в сочетании с небольшим передним движением задней стенки глотки создает гребень Пассавана, представляющий собой гребень ткани, к которому приближается небная занавеска во время первой части глоточной фазы глотания (21, 22). .

После закрытия небно-глотки первым событием в нормальной последовательности глотания, предшествующей даже электромиографической активности подбородочно-язычной мышцы, которая свидетельствует о подъеме подъязычно-гортанного комплекса, является истинное приведение голосовых связок (23, 24). Именно смыкание голосовых складок является первичным защитным механизмом гортани, предотвращающим аспирацию во время глотания (24). Впоследствии происходит приведение ложных голосовых складок, приведение черпалонадгортанных складок и ретроверсия надгортанника (25).

Именно смыкание голосовых складок является первичным защитным механизмом гортани, предотвращающим аспирацию во время глотания (24). Впоследствии происходит приведение ложных голосовых складок, приведение черпалонадгортанных складок и ретроверсия надгортанника (25).

Ретроверсия надгортанника, хотя и не является основным механизмом защиты дыхательных путей от проникновения в гортань и аспирации, анатомически направляет пищевой комок латерально к грушевидным синусам. Поскольку истинные голосовые связки приводятся во время глотания, при каждом глотании обязательно должен иметь место конечный период апноэ. При сопоставлении глотания с дыханием было показано, что глотание чаще всего происходит во время выдоха и включает период апноэ продолжительностью от 0,3 до 2,5 секунд (26, 27). Клиническое значение этого вывода состоит в том, что у пациентов с изначально нарушенной функцией легких через некоторое время будет развиваться респираторный дистресс по мере приема пищи. Это приведет к утомлению во время еды и последующему риску проникновения в гортань и аспирации (27). Этот факт подчеркивает важность наличия методики оценки глотания, позволяющей наблюдать за утомляемостью пациента.

Этот факт подчеркивает важность наличия методики оценки глотания, позволяющей наблюдать за утомляемостью пациента.

После закрытия гортани происходит перистальтика глотки путем последовательного сокращения верхних, средних и нижних констрикторов глотки (28). При сокращении верхнего констриктора глотки происходит подъем гортани. Гортань приподнимается из-за того, что подъязычная кость и основание языка смещаются вперед вследствие сокращения челюстно-подъязычной, подбородочно-подъязычной, шилоподъязычной и передней двубрюшной мышц (5). Это переднее движение гортани в сочетании с сокращением средней и нижней констрикторов отделяет пищевой комок вниз, открывая заключительную часть фарингеальной фазы, которая представляет собой попадание пищевого комка в шейный отдел пищевода.

Продолжительность глоточной фазы глотания около 1 сек. Было показано, что повышение вязкости болюса задерживает глоточный транзит, увеличивает продолжительность фарингеальных перистальтических волн и продлевает и увеличивает открытие верхнего пищеводного сфинктера (ВПС). Увеличение объема болюса приводит к более раннему началу движения основания языка, движения верхней части неба, движения передней части гортани и раскрытия УПС (29). Более раннее открытие УПС приводит к увеличению продолжительности открытия сфинктера, а также к увеличению диаметра сфинктера. Время фарингеального транзита также немного увеличивается с возрастом. Перистальтическая волна, проходящая по глотке, движется со скоростью примерно 12 см/с (29).

Увеличение объема болюса приводит к более раннему началу движения основания языка, движения верхней части неба, движения передней части гортани и раскрытия УПС (29). Более раннее открытие УПС приводит к увеличению продолжительности открытия сфинктера, а также к увеличению диаметра сфинктера. Время фарингеального транзита также немного увеличивается с возрастом. Перистальтическая волна, проходящая по глотке, движется со скоростью примерно 12 см/с (29).

Хотя оральная и глоточная фазы глотания представлены последовательно, физиологическая реальность такова, что эти фазы неразрывно связаны. МакКоннел описал глотание как механизм создания давления, приводимый в действие системой с двумя насосами. Он назвал эти насосы ротоглоточным двигательным насосом (OPP) и гипофарингеальным всасывающим насосом (HSP) (30). OPP — это давление, возникающее, когда передние две трети языка продвигают пищу в ротоглотку, сопровождаемое сокращением мышц-констрикторов глотки. HSP представляет собой отрицательное давление, возникающее, когда подъязычно-гортанный комплекс поднимается от задней стенки глотки, эффективно направляя пищевой болюс к UES. Подчеркиванием важности нормальной подвижности языка для нормального глотания является тот факт, что любое состояние, затрагивающее передние две трети языка, обязательно повлияет на OPP и что любые проблемы, затрагивающие основание языка, изменят HSP.

Подчеркиванием важности нормальной подвижности языка для нормального глотания является тот факт, что любое состояние, затрагивающее передние две трети языка, обязательно повлияет на OPP и что любые проблемы, затрагивающие основание языка, изменят HSP.

UES создает зону высокого давления между глоткой и пищеводом, которая остается закрытой в состоянии покоя, чтобы отделить гортаноглотку от пищевода. Три мышцы участвуют в формировании ППС: перстнеглоточная мышца, самые нижние мышечные волокна нижнего констриктора и самая верхняя часть продольных мышечных волокон пищевода (31). Эти три мышцы прикрепляются к задней пластинке перстневидного хряща. Чуть глубже УПС, также вдоль задней пластинки перстневидного хряща, находится задняя перстнечерпаловидная мышца, основная мышца, отводящая голосовые связки.

В покое задняя часть перстневидного хряща прилегает к стенке гортаноглотки. При подъеме гортани от задней стенки глотки постперстневидная область отделяется от своего положения покоя вдоль задней стенки гортаноглотки, тем самым создавая эффект растяжения УПС (32). Перстнеглотка имеет постоянный базальный тонус, который расслабляется во время глотания (33, 34). Исследования показали, что релаксация УЭС происходит во время подъема подъязычной кости и гортани и достигает наиболее полного расслабления на вершине подъязычной кости и подъеме гортани (35). Анатомически происходит то, что перстневидный хрящ вытягивается вперед за счет движения подъязычной кости и сокращения щитоподъязычной мышцы. Это поступательное движение перстневидного хряща открывает УПС (36). Затем UES закрывается, когда гортань опускается в исходное положение (37). Следует отметить, что UES демонстрирует устойчивое сокращение до восстановления своего базального тонуса, что, как предполагается, помогает предотвратить немедленную регургитацию после попадания пищевого комка в пищевод (38).

Перстнеглотка имеет постоянный базальный тонус, который расслабляется во время глотания (33, 34). Исследования показали, что релаксация УЭС происходит во время подъема подъязычной кости и гортани и достигает наиболее полного расслабления на вершине подъязычной кости и подъеме гортани (35). Анатомически происходит то, что перстневидный хрящ вытягивается вперед за счет движения подъязычной кости и сокращения щитоподъязычной мышцы. Это поступательное движение перстневидного хряща открывает УПС (36). Затем UES закрывается, когда гортань опускается в исходное положение (37). Следует отметить, что UES демонстрирует устойчивое сокращение до восстановления своего базального тонуса, что, как предполагается, помогает предотвратить немедленную регургитацию после попадания пищевого комка в пищевод (38).

Что касается двигательной и сенсорной иннервации перстнеглотки, то большая часть работ в этой области проводилась на нечеловеческих субъектах, что вызвало значительные разногласия при применении результатов, полученных на животных, к физиологии человека. Недавняя работа на людях привела к консенсусу, что перстнеглоточный нерв получает свою двигательную иннервацию прежде всего от блуждающего нерва и в меньшей степени от языкоглоточного нерва и от симпатических нервов через ганглии черепных нервов (39, 40). Значительный сенсорный вклад в перстнеглоточный нерв поступает от девятого нерва, а также от блуждающего нерва (40, 41, 42).

Недавняя работа на людях привела к консенсусу, что перстнеглоточный нерв получает свою двигательную иннервацию прежде всего от блуждающего нерва и в меньшей степени от языкоглоточного нерва и от симпатических нервов через ганглии черепных нервов (39, 40). Значительный сенсорный вклад в перстнеглоточный нерв поступает от девятого нерва, а также от блуждающего нерва (40, 41, 42).

ПИЩЕВОДНАЯ ФАЗА

Как и глоточная фаза глотания, пищеводная фаза глотания находится под непроизвольным нервно-мышечным контролем. Однако распространение пищевого комка значительно медленнее, чем в глотке, при этом время прохождения уменьшается до 3-4 см/сек (29). Пищевод соединяет глотку с желудком и может быть разделен на три зоны (43). Верхняя зона пищевода содержит поперечно-полосатую мускулатуру, начинающуюся от УПС и продолжающуюся книзу примерно на 6-8 см, где поперечно-полосатая мускулатура этой зоны начинает переплетаться с гладкой мускулатурой средней зоны, которая представляет собой основную часть пищевода. Наружные волокна верхней зоны расположены продольно, а внутренние волокна имеют кольцевую конфигурацию. Вслед за расслаблением перстнеглотки начинается первичная перистальтическая волна распространения по пищеводу, проявляющаяся сокращением продольных мышц, за которым сразу же следует сокращение круговой мышцы (43). Недавняя работа продемонстрировала, что первичная перистальтическая волна на самом деле представляет собой две волны, причем первая волна рассеивается в конце верхней зоны пищевода одновременно с генерацией второй волны, которая продолжается до дистальной части пищевода (44). Эта физиологическая вторая волна, вероятно, является так называемой вторичной перистальтикой пищевода, которая определяется как рефлекторная реакция только на растяжение пищевода (45).

Наружные волокна верхней зоны расположены продольно, а внутренние волокна имеют кольцевую конфигурацию. Вслед за расслаблением перстнеглотки начинается первичная перистальтическая волна распространения по пищеводу, проявляющаяся сокращением продольных мышц, за которым сразу же следует сокращение круговой мышцы (43). Недавняя работа продемонстрировала, что первичная перистальтическая волна на самом деле представляет собой две волны, причем первая волна рассеивается в конце верхней зоны пищевода одновременно с генерацией второй волны, которая продолжается до дистальной части пищевода (44). Эта физиологическая вторая волна, вероятно, является так называемой вторичной перистальтикой пищевода, которая определяется как рефлекторная реакция только на растяжение пищевода (45).

Средняя зона начинается там, где соединяются поперечно-полосатые и гладкомышечные области, и простирается в пределах 4 см от нижнего пищеводного сфинктера (НПС). В то время как перистальтическая волна в верхней зоне находится под непосредственным центральным нервным контролем, в средней зоне перистальтическая волна в основном контролируется нервами межмышечного сплетения, которые расположены между наружным продольным и внутренним циркулярным слоями мышц (46).

Нижняя часть пищевода содержит короткий сегмент гладких мышц пищевода, оканчивающийся в НПС. НПС представляет собой фактический анатомический сфинктер с локализованными мышечными изменениями в круговой мышце (47). Как и УЭС, НПС тонически сокращаются, однако, в отличие от УЭС, в НПС нет постоянной ЭМГ-активности (43). Анатомическим вкладом в НПС являются ножки диафрагмы, которые оказывают сфинктерное действие во время вдоха или напряжения, что обычно накладывается на НПС (48).

МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ОТ АСПИРАЦИИ

Защитные механизмы дыхательных путей, предотвращающие рефлюкс, можно разделить на две группы: базальные механизмы и ответные механизмы (49). Базальные механизмы работают постоянно, как правило, без необходимости стимуляции, причем двумя лучшими примерами являются НПС и УЭС. Механизмы ответа представляют собой серию рефлексов, которые обычно требуют либо растяжения пищевода, либо механической стимуляции глотки. Эти рефлексы включают эзофаго-УЭС-рефлекс (50), фаринго-УЭС-рефлекс, пищеводно-глоточный замыкательный рефлекс и глоточно-глоточный замыкательный рефлекс.

Эзофаго-УЭС-рефлекс представляет собой вагусно-опосредованный рефлекс, при котором растяжение пищевода вызывает повышение давления УЭС или повышение перстнеглоточной ЭМГ-активности. Растяжение проксимального отдела пищевода является более сильным стимулом для вызова этого рефлекса, чем растяжение дистального отдела пищевода (50, 51). Афферентная иннервация этого рефлекса осуществляется от блуждающих афферентов и медленных адаптирующихся волокон мышечной стенки пищевода.

Фаринго-УЭС-рефлекс — это экспериментально индуцированный рефлекс, приводящий к повышению тонуса УЭС в состоянии покоя при водной стимуляции глотки (42). Верхняя ветвь гортанного нерва блуждающего нерва является афферентным источником нервов для этого рефлекса с эфферентным источником сомато-двигательных нервов из блуждающего нерва.

Внезапное растяжение пищевода приводит к приведению голосовых связок при эзофагоглоттальном замыкательном рефлексе (52). Афферентное снабжение представляет собой блуждающий нерв, несущий чувствительные волокна к стволу мозга в ответ на стимуляцию рецепторов растяжения в теле пищевода. Этот рефлекс вызывается во время спонтанных эпизодов гастроэзофагеального рефлюкса (53).

Этот рефлекс вызывается во время спонтанных эпизодов гастроэзофагеального рефлюкса (53).

Наконец, глоточно-глоточный рефлекс закрытия является предположительно защитным рефлексом дыхательных путей, который приводит к кратковременному закрытию голосовых складок при стимуляции глотки водой (54). Иннервация афферентного и эфферентного нерва аналогична рефлексу аддуктора гортани с афферентной иннервацией через внутреннюю ветвь верхнего гортанного нерва и двигательным действием от ветви возвратного гортанного нерва блуждающего нерва.

НЕРВНАЯ КОНТРОЛЬ ПРОГЛАТЫВАНИЯ

Глотание является централизованно опосредованным явлением, которое можно разделить на супратенториальные и инфратенториальные области контроля. Супратенториальная зона контроля расположена в лобной коре впереди сенсомоторной коры (55). Подтенториальные или стволовые области, участвующие в контроле глотания, расположены в дорсальной области внутри и ниже ядра одиночного пути, а также в вентральной области вокруг двойного ядра (56). В обоих участках ствола мозга также вовлечены нейроны, окружающие соседнюю медуллярную ретикулярную формацию (57).

В обоих участках ствола мозга также вовлечены нейроны, окружающие соседнюю медуллярную ретикулярную формацию (57).

В целом корковые и подкорковые области головного мозга являются важными путями произвольного инициирования глотания (58, 59). Исследования с использованием транскраниальной магнитоэлектрической стимуляции для выявления кортикофугальных проекций на мышцы глотания показали, что мышцы рта, такие как челюстно-подъязычная, представлены симметрично между двумя полушариями коры, в то время как мышцы гортани и пищевода представлены асимметрично, причем у большинства людей доминантное глотательное полушарие (60). Клиническое значение этих результатов состоит в том, что можно ожидать орофарингеальную дисфагию в результате одностороннего кортикального инсульта (61).

Ствол головного мозга отвечает за непроизвольную (фарингеальную и пищеводную) фазы глотания. Дорсальная и вентральная мозговые области, контролирующие глотание, представлены по обеим сторонам ствола мозга и связаны между собой. Любая сторона может координировать глоточную и пищеводную стадии глотания, однако, поскольку они взаимосвязаны, нормальное моторное и сенсорное функционирование каждой стороны гортани зависит от интактности обеих сторон продолговатого мозга (62, 63). Клиническое значение заключается в том, что одностороннее поражение мозгового вещества, например, после эмболического инсульта, может привести к двусторонней двигательной и сенсорной дисфункции глотки (64, 65).

Любая сторона может координировать глоточную и пищеводную стадии глотания, однако, поскольку они взаимосвязаны, нормальное моторное и сенсорное функционирование каждой стороны гортани зависит от интактности обеих сторон продолговатого мозга (62, 63). Клиническое значение заключается в том, что одностороннее поражение мозгового вещества, например, после эмболического инсульта, может привести к двусторонней двигательной и сенсорной дисфункции глотки (64, 65).

Программы работы с населением наполняют школы музыкой

Автор: Барри / Дата: / Категория: Новости

Инструктор Swallow Hill Адольфо Ромеро ведет класс дошкольного образования Little Swallows в Академии Макглоун в Денвере, в районе Монбелло.

С января по март этого года мы установили более 20 000 музыкальных контактов в рамках наших программ по связям с общественностью. Это сопоставимо с 18 000 за тот же период в 2019 году, который в то время считался знаменательным годом. Благодаря усилиям нашего заместителя директора по дошкольному образованию Джошуа Абейты, менеджера информационно-пропагандистских программ Майкла Джона Макки и нашей команды инструкторов этой осенью мы планируем охватить еще больше учащихся.

Благодаря усилиям нашего заместителя директора по дошкольному образованию Джошуа Абейты, менеджера информационно-пропагандистских программ Майкла Джона Макки и нашей команды инструкторов этой осенью мы планируем охватить еще больше учащихся.

Эти номера во многом благодаря ведущей программе Swallow Hill по работе с населением, Little Swallows, в рамках которой наш класс музыкального образования для 3-4-летних детей из Суоллоу-Хилл попадает в классы и сердца учащихся по всему району Денвера. которые могут не иметь доступа к музыкальным программам в своих школах.

«Я так благодарен за то, что в этом учебном году мы смогли возобновить информационно-просветительскую программу «Маленькие ласточки», — делится Джошуа. «Пережив два самых тяжелых школьных года на памяти живущих, мы вернулись к предоставлению школам столь необходимых музыкальных программ, налаживанию отношений с классными руководителями и предоставлению нашим инструкторам конкурентоспособной заработной платы».

Пожертвуйте Swallow Hill Music Today

Наши информационно-просветительские программы предоставляются сообществам, которые традиционно не получают музыкального образования. Программа «Маленькие ласточки» является ярким примером успешных методов вовлечения самых разных учащихся в музыку, которые дали положительные результаты в виде расширения музыкальных знаний. Swallow Hill может предоставить сообществу бесплатные и доступные программы благодаря поддержке щедрых пожертвований корпораций, частных лиц и фондов. А в 2019 году, мы были рады получить альтернативный статус лицензии на уход за детьми от штата Колорадо, чтобы принимать пожертвования, которые соответствуют требованиям для налогового кредита по уходу за детьми штата Колорадо.

Программа «Маленькие ласточки» является ярким примером успешных методов вовлечения самых разных учащихся в музыку, которые дали положительные результаты в виде расширения музыкальных знаний. Swallow Hill может предоставить сообществу бесплатные и доступные программы благодаря поддержке щедрых пожертвований корпораций, частных лиц и фондов. А в 2019 году, мы были рады получить альтернативный статус лицензии на уход за детьми от штата Колорадо, чтобы принимать пожертвования, которые соответствуют требованиям для налогового кредита по уходу за детьми штата Колорадо.

Музыкальное образование является ключевым компонентом всестороннего высококачественного образования. Модель насыщения сообщества, используемая в информационно-пропагандистских программах Swallow Hill, усиливает преимущества музыки, предоставляя еженедельные уроки с использованием учебной программы и уроков, основанных на исследованиях. Каждый ученик будет участвовать в 32-43 уроках в течение учебного года (в зависимости от школьного календаря).

Однако эти программы приносят пользу не только студентам. «Наш инструктор «Маленькие ласточки» Лоррейн Перес недавно рассказала, как сильно работа в программе повлияла на ее жизнь, — сказал нам Джошуа. «Как старшеклассница на пенсии, она сказала, что «Маленькие ласточки» создали для нее новую цель».

Учащиеся поют и танцуют на уроке дошкольного образования Little Swallows в Академии Макглоуна.

Лоррейн поделилась с Джошуа тем, какое счастье приносит ей еженедельное присутствие в классе, и как эта заработная плата помогла ей и ее мужу справиться с растущими расходами, живя на фиксированный доход. Вступите одной ногой в класс Little Swallows, и вы гарантированно уйдете с улыбкой на лице.

В дополнение к возвращению в дошкольные учреждения Little Swallows, Майкл Джон Макки, наш менеджер программ по работе с общественностью, получает известия от большего количества школ и общественных центров, желающих заказать музыкальные программы.

За последние несколько месяцев мы устроили интерактивные представления в школах и центрах, включая библиотеки Anythink, начальную школу Тарвер (округ Адамс), экспедиционную школу Пик (округ Джефферсон) и начальную школу Мэйпл-Гроув (округ Джефферсон).